Практика ваджраяны — самого таинственного направления буддизма. Тантра — что это такое

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

В последнее время мы все чаще слышим о тантре. Однако многие представлений о ней оказываются ошибочными, если даже не кардинально противоположными действительности. Поэтому мы решили написать пост на эту тему.

Сегодняшняя статья раскроет все секреты, ответив на главные вопросы о тантре: что она собой представляет, как она работает, какие существуют ее классы с точки зрения , как делать практики правильно.

Мы попытаемся понять, что значит истинная тантра, а что является искаженной ее интерпретацией. А в конце мы узнаем название книги, которая поможет на пути пробуждения духа.

Итак, тантра – что это такое на самом деле?

Что это такое

Понятие «тантра» восходит к санскриту и имеет два корня:

- тан – от слова «таноти», которое обозначает расширение, объяснение;

- тра – от слова «траяти», что значит свободу или инструмент.

Нехитрая арифметика складывает основы слова, в результате чего мы понимаем, что тантра освобождает сознание путем расширения, она является инструментом, который может объяснить духовную природу человека.

Иная трактовка переводит понятие в буквальном смысле как «ткацкий станок», в переносном – «учение, правила, сущность». Общее понимание определяет его как дорогу к духовному просветлению. Расширяя поле энергии вокруг себя, человек при помощи тантрических практик может выйти за пределы собственного сознания.

Считается, что родиной учения является Древняя Индия. Со временем появления все неоднозначно: одни называют цифры, которые переносят нас на 3 тысячелетия назад, в то время как другие говорят о 7-ми тысячах лет существования. Она начала развиваться в брахманизме и буддийской философии, ее изначальные постулаты были записаны в священных писаниях.

Сегодня ее основы содержатся в буддистском, индуистском, даосистском учении и в религии бон – древнем тибетском культе. География тантры довольно широка: индийские, непальские, бутанские и тибетские просторы.

То направление, которое в прошлом столетии распространилось в Америке, России и европейских государствах, принято считать «тантризмом», хотя к истинным тантрическим практикам оно имеет весьма опосредованное отношение. Правильнее будет называть его «неотантризмом».

Тантрическое учение считают олицетворением неделимой связи материального мира с духовным, рационального с нерациональным, мужского с женским.

Трактовки разных религий и философских взглядов могут разниться, но они сходятся в одном. Все они в той или иной степени считают, что человеческий ум переменчивый, непостоянный, он склонен привязываться, а потому не способен даровать истинное счастье. Получая что-то, человек стремится к воплощению новых желаний, его ум находится в состоянии постоянной неудовлетворенности.

Чтобы справиться с желаниями, успокоить ум, нужно направить его на созерцание не наружу, а вовнутрь. Нужно стремиться к познанию собственного духа, внутренних тайн.

Понимание желаний, страсти, гнева, привязанностей, работа над ними методом специальных практик и постоянных медитаций в конечном итоге приведет к освобождению, к выходу за грани разумного, к расширению ума.

Это, в свою очередь, поможет избавиться от собственного «эго», позволит слиться с Всевышним или Абсолютом. Получается, что дорожка тантры ведет к главной цели – просветлению.

Тантра широко признается буддийской философией толка, которую иногда так и называют – тантрический буддизм. В этом смысле тантра рассматривается как учение, комплекс техник, позволяющих достигнуть состояния Великого Учителя.

Такие практики распространяются в основном на тибетскую буддистскую мысль и предполагают связь главных составляющих:

- созерцание статуи, янтры или иного изображения будды, медитация, в ходе которой нужно отождествлять себя с ним;

- применение особой позы, жестов, характерных определенному божеству – они имеют название «мудры»;

- использование – специальных дыхательных упражнений, способствующих умиротворению и успокоению ума;

- произнесенные вслух или про себя .

Желающим осознать глубину духовного пути, вызванного тантрической практикой, можно посоветовать книгу «Тантра, переданная шепотом » Прем Гитамы. История повествует о тропе девушки по имена Пема родом из Тибета, которая стремится к духовному обогащению и освобождению.

Классы тантр

Тантрические техники в буддизме разделяются на 4 класса:

- крия – практика через ритуальные действия;

- чарья – выполнение медитаций и ритуалов, которые считаются равнозначными;

- йога – система упражнений йоги и медитаций;

- аннуттара-йога – понимание единства мироздания, неделимости двух начал: мужского и женского.

Аннутара-йога-танра доступна лишь просветленным, прошедшим другие ступени. Она являет собой высший класс тантры, показатель глубокого духовного развития.

Единство двух начал символизирует лотос, пришедший к тибетским буддистам из Индии. Другим олицетворением мироздания, бесконечной мудрости можно считать гхантху, колокольчик для ритуалов – символ женского начала – и ваджру, жезл, похожий на молнию, который также используют при ритуалах как символ мужской стороны.

Ошибочное понимание тантры

Сегодня, слыша что-то о тантре, большинство людей отождествляют ее с темой тантрического секса. Такая путаница произошла из-за подмены понятий «тантра» и «неотантра». Последняя стала невероятно популярна среди некоторых последователей Ошо, и такая популярность ошибочно поставила сексуальные практики во главу классического тантрического учения.

Ошо передавал знания о тантре, в первую очередь говоря об истинных медитационных практиках, с помощью которых можно прийти к осознанности.

Незначительная часть его учений действительно была посвящена сексуальным отношениям, но западная публика восприняла только это учение, напрочь забыв о главной цели – расширению границ ума посредством медитаций.

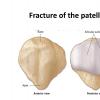

Ваджрасаттва с Супругой

Ваджрасаттва с Супругой

Классическое учение подразумевает, что к сексуальным практикам могут перейти лишь те, кто научился отказываться от физических желаний и – более того – сублимировать их и трансформировать в мощную энергию для следования по духовному пути.

Такие ученики, которые именуются вирья – «воины-храбрецы» – имеют самоконтроль и не хотят слепо следовать своим желаниям, продлевая удовольствие. В то же время новички носят незавидное звание пашу , обозначающее животных за схожую привычку идти на поводу примитивных инстинктов.

Тантрический секс в правильном его понимании предполагает умение управлять внутренней энергией с помощью движений на тонком уровне. Они также называются мудрами, а именно:

- ваджроли;

- сахаджоли;

- лата.

Тибетские мудры

Тибетские мудры

Практика секса в тантре называется Вама-марга, что означает «левая дорожка». Но чтобы перейти на левую сторону, нужно освоить «правую дорожку», или Дакшина-маргу – путь медитативных техник.

В действительности же получается, что неподготовленные сторонники неотантризма сразу переходят на левую сторону – путь любовных утех и поиска наслаждений, прикрываясь поиском освобождения – а это в корне противоречит учению тантры.

Заключение

На этом наш разговор о тантре на сегодня закончится, однако мы обязательно еще вернемся к этой теме.

Подписывайтесь на блог, чтобы получать новые интересные статьи себе на почту!

До скорых встреч!

Религии мира: опыт запредельного Торчинов Евгений Алексеевич

Тантрический буддизм (Ваджраяна)

В середине I тыс. н. э. буддизм в Индии вступает в последний период своего развития, получивший в буддологической литературе название «тантрический». Здесь надо сразу же сказать, что само слово «тантра» никак не характеризует специфику этого нового типа буддизма. «Тантра» – просто название типа текстов, в которых может и не быть ничего собственно «тантрического». Мы уже касались этого вопроса, говоря об индуистском тантризме, но считаем нужным повторить еще раз. Как слово «сутра», обозначавшее канонические тексты Хинаяны и Махаяны, имеет значение «основа ткани», так и слово «тантра» означает всего лишь нить, на которую нечто (бусы, четки) нанизываются; то есть, как и в случае с сутрами, речь идет о неких базовых текстах, служащих основой, стержнем. Поэтому хотя сами последователи тантризма и говорят о «пути сутр» (Хинаяна и Махаяна) и «пути мантр», тем не менее они предпочитают называть свое учение Ваджраяной, противопоставляя ее не Махаяне (частью которой Ваджраяна является), а классическому махаянскому пути постепенного совершенствования (парамитаяна, Колесница Парамит или совершенств, переводящих на Тот Берег).

Что означает слово «Ваджраяна»?

Слово «ваджра» первоначально употреблялось для обозначения громового скипетра ведийского бога Индры, однако постепенно его смысл изменился. Дело в том, что одно из значений слова «ваджра» – «алмаз», «адамант». Уже в рамках буддизма со словом «ваджра» начали ассоциироваться, с одной стороны, изначально совершенная природа пробужденного сознания, подобная несокрушимому алмазу, а с другой – само пробуждение, просветление, подобное мгновенному удару грома или вспышке молнии. Ритуальная буддийская ваджра, так же как и древняя ваджра, представляет собой особый вид скипетра, символизирующий пробужденное сознание. Следовательно, слово «Ваджраяна» может быть переведено как «Алмазная Колесница», «Громовая Колесница» и т. п. Первый перевод может считаться наиболее распространенным. Чем же Ваджраяна (или тантрический буддизм) отличается от других форм буддизма?

Следует сразу же сказать, что в отношении аспекта мудрости (праджня) Ваджраяна не предлагает практически ничего нового по сравнению с классической Махаяной и базируется на ее философских учениях: мадхьямике, йогачаре и теории татхагатагарбхи. Все своеобразие Алмазной Колесницы связано с ее методами (упая), хотя цель этих методов все та же – обретение состояния будды для блага всех живых существ. Но зачем же, возникает вопрос, нужны эти новые методы, если уже в классической Махаяне существовала чрезвычайно разработанная система йогического совершенствования?

Прежде всего, утверждают тексты Ваджраяны, предлагаемый ею путь мгновенен (подобно пути чаньского буддизма) и открывает для человека возможность обретения состояния будды не через три неизмеримые кальпы, как в старой Махаяне, а в этой самой жизни, «в одном теле». Следовательно, адепт Алмазной Колесницы скорее может выполнить свой обет бодхисаттвы: стать буддой во имя освобождения из болота рождений-смертей всех живых существ. Вместе с тем наставники Ваджраяны всегда подчеркивали, что этот путь является и самым опасным, подобным прямому восхождению к вершине горы по канату, натянутому над всеми горными ущельями и пропастями. Малейшая ошибка на этом пути приведет незадачливого йогина к безумию или рождению в особом «ваджрном аду». Гарантией успеха на этом опасном пути являются строгая приверженность идеалу бодхисаттвы и стремление обрести состояние будды как можно быстрее, чтобы скорее получить возможность избавлять живые существа от страданий сансары Если же йогин вступает на Колесницу Грома ради собственного преуспеяния, в погоне за магическими силами и могуществом, его конечное поражение и духовная деградация неотвратимы.

Поэтому тантрические тексты считались сокровенными, а начало практики в системе Ваджраяны предполагало получение специального посвящения и сопутствующих ему наставлений от достигшего реализации Пути учителя. Вообще роль учителя в тантрическом буддизме особенно велика (здесь уместно вспомнить высказывание мусульманских подвижников-суфиев, говоривших, что у суфиев, у которых нет учителя, учитель – дьявол). В силу этой сокровенности практики Ваджраяны ее также называют Колесницей тайной тантры или просто тайным учением (кит. ми цзяо).

В чем же специфика тантрических методов достижения пробуждения сознания?

Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим, что все тантры (то есть доктринальные тексты Ваджраяны, представляющие собой наставления, вложенные авторами тантр в уста Будды, что делали, как мы помним, и авторы махаянских сутр) делились на четыре класса: крия-тантры (тантры очищения), чарья-тантры (тантры действия), йога-тантры и аннутара йога-тантры (тантры наивысшей йоги). Каждому типу тантр соответствовали свои специфические методы, хотя в них и было много общего. Различие, собственно, имеется между тремя первыми классами тантр и последним, считающимся (особенно в Тибете, буддизм которого строго воспроизводил позднеиндийскую традицию) наипревосходнейшим и совершенным.

Основные методы, предлагаемые первыми тремя классами тантр, могут быть сведены к совершению особых, имеющих сложное символическое значение ритуалов-литургий, предполагавших как бы созерцательное (психотехнически ориентированное) их прочтение совершающим йогином, и к практике мантр, технике визуализации божеств и созерцанию мандал.

Практика чтения мантр имеет в Ваджраяне столь большое значение, что иногда путь первых классов тантр даже называется мантраяной (Колесницей мантр). Строго говоря, повторение молитв-мантр хорошо известно и в Махаяне. Однако природа махаянских молитв и тантрических мантр и дхарани (от того же корня дхр, «держать», что и дхарма; дхарани – сочетания звуков, слоги, кодирующие содержание развернутых текстов психотехнического характера, их своеобразный слоговой и звуковой конспект) совершенно различна. Махаянские мантры обычно рассчитаны на понимание непосредственного смысла составляющих их слов и предложений. Например: «Ом! Свабхава шуддха, сарва дхарма свабхава шуддха. Хум!» («Ом! Чисто своебытие, своебытие всех дхарм чисто. Хум!» Или мантра праджня-парамиты из «Сутры сердца»: «Ом! Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи. Сваха!» («О ты, которая переводит за пределы, переводит за пределы пределов, переводит за пределы пределов беспредельного, славься!»). Или знаменитая мантра «Ом мани падме хум» – «Ом! Драгоценнолотосовый! Хум!» (имеется в виду великий сострадательный бодхисаттва Авалокитешвара, которому посвящена эта мантра). Следует обратить внимание на то, что слова ом (аум) и хум оставлены без перевода. Эта священная непереводимость уже непосредственно роднит их с тантрическими мантрами. Звукосочетания, образующие эти мантры, такие как хум, ах, хри и тому подобные, не имеют никакого словарного смысла. Они рассчитаны на непосредственное воздействие самого их звучания, самих звуковых колебаний и модуляций голоса при их произнесении на сознание и психофизические параметры повторяющего их йогина. Произнесение мантр подразумевает также созерцательное сосредоточение и понимание внутреннего смысла мантры и ее воздействия. Практика тантрических мантр предполагает специальное посвящение, которое сопровождается объяснением правильного произнесения того или иного звука.

Техника визуализации божеств также чрезвычайно разработана в Ваджраяне. Практикующий йогин в идеале должен научиться представлять того или иного будду или бодхисаттву не просто как некую картинку, а как живого человека, с которым можно даже беседовать. Обычно визуализация божества сопровождается чтением посвященных ему мантр. Мандала (букв.: «круг») – сложная трехмерная (хотя существуют и иконы, изображающие мандалы) модель психокосма в аспекте просветленного сознания того или иного будды или бодхисаттвы (его изображение обычно помещается в центре мандалы). Йогин визуализирует мандалу, строит как бы внутреннюю мандалу в своем сознании, которая потом актом проекции совмещается с внешней мандалой, пресуществляя окружающий йогина мир в мир божественный (точнее, изменяя сознание йогина таким образом, что оно начинает развертываться на ином уровне, соответствующем уровню развертывания сознания божества мандалы: это уже больше не «мир пыли и грязи» сознания профана, а Чистая Земля, «поле будды»). Попутно отметим, что существовали даже грандиозные храмовые комплексы, построенные в форме мандалы. По мнению многих исследователей, таков, например, знаменитый индонезийский монастырь Боробудур, представляющий собой гигантскую мандалу в камне.

Аннутара йога-тантры (тантры наивысшей йоги) используют все описанные выше методы и приемы, однако их содержание в значительной степени изменено. Кроме того, тантрам этого класса присущ и ряд специфических черт, которые обычно ассоциируются в популярной литературе со словом «тантра», и очень часто, когда говорят о тантрах, имеют в виду как раз тантры наивысшей йоги («Гухьясамаджа тантра», «Хеваджра тантра», «Калачакра тантра» и др.). Но прежде чем рассмотреть их специфику, зададимся вопросом о происхождении Ваджраяны, ее корнях, что в значительной степени поможет понять и сущность тантрических текстов наивысшей йоги, и характер описываемых в них методов.

Как уже говорилось, буддизм во многом формировался в рамках протеста живого религиозного и нравственного чувства против застывшего брахманского догматизма и ритуализма, против снобистской гордыни «дваждырожденных». Но ко времени появления Алмазной Колесницы уже в самом буддизме, как широко распространенной и процветающей религии, появилось собственное внешнее благочестие, зачарованное своей праведностью и добродетелями, обретенными в стенах монастырей; возникла монашеская элита, подменявшая дух учения Пробужденного скрупулезным следованием букве монастырских уставов и формальных предписаний. Это постепенное угасание живого религиозного импульса побудило ряд последователей буддизма бросить вызов традиционному монашескому образу жизни во имя возрождения духа учения Будды, противного всякому формализму и догматической омертвелости и базирующегося на непосредственном психотехническом опыте. Данная тенденция нашла наивысшее выражение в образах махасиддхов (великих совершенных), людей, которые предпочли опыт индивидуального отшельничества и йогического совершенствования монастырской замкнутости. В образах махасиддхов (Наропа, Тилопа, Марипа и др.) много гротескного, юродствующего, порой шокирующего среднего обывателя с его расхожими представлениями о святости и благочестии. Это были прежде всего практики, йогины, которых интересовало именно скорейшее достижение религиозной цели, а не схоластические тонкости интерпретации Дхармы и ставшие самоцелью бесконечные дискуссии о них в монастырских центрах. Йогины-махасиддхи не связывали себя принятием формальных обетов, вели свободный образ жизни и даже внешне, своими длинными волосами (а иногда и бородами), отличались от бритых монахов (интересно, что и сейчас во время совершения тантрических ритуалов в дацанах Монголии и Бурятии ламы-монахи надевают на свои бритые головы парики с характерной прической йогинов Ваджраяны). Не имея догматических предубеждений, они свободно общались с такими же, как и они, индуистскими йогинами, презревшими ограничения брахманской ортодоксии, что приводило к неограниченному обмену идеями и методами йогической практики. По-видимому, в этой среде и формировались приемы и образы, характерные для тантр класса наивысшей йоги, усвоенные много позднее и монастырским буддизмом.

Говоря о махасиддхах, нельзя хотя бы предельно кратко не упомянуть о шести йогах Наропы:

1. йога внутреннего тепла,

2. йога иллюзорного тела,

3. йога сновидений,

4. йога ясного света,

5. йога промежуточного состояния,

6. йога переноса сознания.

Все эти виды йоги чрезвычайно интересны в плане разработки психологического подхода в религиоведении, поскольку многие из описываемых (и достигаемых) в них состояний достаточно знакомы и трансперсональной психологии. Скажем несколько слов о йоге промежуточного состояния и йоге внутреннего тепла.

Первая из них предполагает умение йогина входить в промежуточное состояние между смертью и новым рождением (антара бхава, тиб. бардо, кит. чжун инь). Йогин достигает особого состояния сознания, отождествляемого им с промежуточным. В нем исчезает ощущение тела, и сознание йогина (психологический субъект) может свободно перемещаться в пространстве, переживая различные видения. При этом йогин ощущает, что он как бы привязан к своему телу эластичной нитью. Разрыв нити означал бы подлинную смерть. Для чего нужно вхождение в промежуточное состояние? В тантрическом буддизме существует представление, что каждый умерший в определенный момент переживает пробуждение и созерцает ясный свет пустотного Дхармового тела. Закрепление этого переживания (что, согласно традиции, почти никому не удается) означает обретение состояния будды и выход из сансары. Поэтому йогин стремится еще при жизни войти в состоянии самадхи, промежуточное состояние, и попытаться в нем обрести пробуждение.

Отметим, что С. Гроф описывает аналогичные переживания у своих пациентов на трансперсональных сеансах.

Йога внутреннего тепла (чунда-йога, тиб. туммо) особенно популярна в тибетской школе кагью-па (каджуд-па). Типологически она соответствует кундалини-йоге шиваизма, хотя и не знает концепции кундалини-шакти и ее соединения с Шивой-атманом. Чунда-йога предполагает работу с чакрами и нади для сублимации внутренней энергии (что выражается внешне в сильном разогреве тела) и трансформации сознания.

Остальные виды йоги Наропы известны исследователям гораздо хуже. Особый интерес представляет, видимо, йога сновидений с ее техникой «бодрствования во сне», которое постепенно переходит в умение практиковать во сне йогу. Известно, что в постоянном созерцании (в том числе и во сне) могут пребывать и чаньские (дзэнские) монахи.

Еще один момент важно отметить, говоря о махасиддхах. Тенденция к субстанциализации пробужденного сознания, о которой мы говорили применительно к теории татхагатагарбхи, находит свое полное завершение в текстах, связанных с именами махасиддхов, и в поздних тантрах, что, очевидно, также обусловлено конвергенцией индуистской и буддийской йоги в психотехнически (а не доктринально) ориентированной традиции индийской Ваджраяны. Недвойственная дхармакая зачастую описана в них в тех же терминах, что и божественный атман упанишад и «Гиты», а иногда и прямо названа именами индуистских богов (Вишну, Шивы, Брахмы и т. д.). Поэтому не удивительно, что официальным культом средневековой Индонезии, испытавшей влияние и индуистского шиваизма, и тантрического буддизма, был культ единого и абсолютного Бога – Шива-Будды. Потребовались огромные усилия Цзонкхапы, чтобы в рамках традиции тибетского буддизма согласовать позицию тантр исключительно с классической формой мадхьямика-прасангики, считавшейся в его школе гелуг-па наивысшей философией. В старых же школах тибетского буддизма (сакья-па, кагью-па и особенно ньингма-па) исходный «конвергентный» характер «теологии» тантр сохранился в своем более или менее первозданном виде.

Что бросается в глаза при чтении тантрических текстов наивысшей йоги? Прежде всего, это мотивы греховного, преступного и ужасного, употребляющихся в положительном смысле, темы прелюбодеяния, кровосмешения, убийства, воровства и других пороков – все это рекомендуется к совершению истинному йогину, все, что, казалось бы, столь противоположно самому духу буддизма, всегда проповедовавшего нравственную чистоту, сострадание и воздержание. И вдруг – заявления о том, что путь удовлетворения всех страстей тождественен пути их пресечения, вдруг проповеди, произносимые Буддой-Бхагаваном, пребывающим в йони, «лотосе» женских половых органов, проповеди, от которых бодхисаттвы, слушающие их, падают в обморок, ибо наполнены эти проповеди призывами убивать родителей и учителей, совершать акты самого чудовищного кровосмешения, есть не только мясо животных, но и предаваться каннибализму, а также совершать подношения Будде мясом, кровью и нечистотами.

Что стоит за всем этим? Неужели некие «сатанисты» завладели образом кроткого Будды для совращения живых существ с пути освобождения? Или это что-то иное? Но что?

В первый черед необходимо отметить, что метод тантр хотя и приводит, согласно традиции, к тому же результату, что и метод сутр классической Махаяны, тем не менее по своему характеру прямо противоположен ему. Махаяна (да и Хинаяна) работала прежде всего с сознанием, с тем тонким и поверхностным слоем психики, который характерен именно для человека и тесно связан с типом цивилизационного развития того или иного общества и с его уровнем. И только постепенно просветляющее воздействие махаянских методов затрагивает более глубокие слои и пласты психики, преобразуя их. Иное дело Ваджраяна. Она прямо начинала работать с мрачными пучинами подсознательного и бессознательного, используя его безумные сюрреалистические образы для быстрого выкорчевывания самих корней аффектов: страстей, влечений (порой патологических), привязанностей, – которые могли и не осознаваться самим практикующим. Затем только приходила очередь сознания, преображающегося вслед за очищением темных глубин подсознательного. Большую роль в определении гуру конкретной практики для каждого ученика играло выяснение базового для его психики аффекта (клеши); является ли он гневом, страстью, неведением, гордостью или завистью. Поэтому тексты Алмазной Колесницы неустанно повторяют, что аффекты должны не подавляться и уничтожаться, а осознаваться и трансформироваться, пресуществляться в пробужденное сознание подобно тому, как в процессе алхимической трансмутации алхимик превращает железо и свинец в золото и серебро. Таким образом, тантрический йогин сам оказывается таким алхимиком, исцеляющим психику превращением скверны и страстей в чистую мудрость будды. И если основой трансмутации металлов является некая первоматерия, образующая природу и железа, и золота, то основой претворения страстей и влечений в мудрость будды является природа будды, которая есть природа психики как таковой и которая присутствует в любом, даже самом низменном психическом акте подобно тому, как вода составляет природу и морской волны, и любого, даже самого загаженного водоема: ведь эта грязь не имеет никакого отношения к природе самой воды, всегда чистой и прозрачной. Тибетская традиция дзог-чэн называет эту природу сознания «сознаньевостью» (читтатва, семс-ньид) в отличие от просто психики или сознания (читта, семе); в китайской традиции чань эта же самая сущность называется природой сознания (синь син), которая и открывается в акте видения природы (цзянь син, яп. кэнсё). Ее суть – чистый и недвойственный гносис (джняна, тиб. риг-па или йешес, кит. чжи).

И здесь адепты Ваджраяны оказываются в полном согласии с одним из основных постулатов философии Махаяны – доктриной о тождественности и недвойственности сансары и нирваны.

Далее, все тантрические тексты высокознаковы, семиотичны и вовсе не рассчитаны на дословное понимание (не забудем, что речь идет о тайном и опасном для профанов учении). Многое в их интерпретации зависит от уровня, на котором текст истолковывается. Так, на одном уровне требование убить родителей может означать искоренение клеш и дуалистического видения реальности, служащих как бы родителями для сансарического существа, а на другом – пресечение движения потоков энергии в позвоночном столбе задержкой дыхания в процессе йогической практики тантр. То же справедливо и для прочих метафор преступления (ср. фразу из паслма 136 «На реках вавилонских»: «И разбиет младенцы Твоя о камень», где под «младенцами» православная церковь понимает грехи).

Особо следует остановиться на сексуальной символике тантр, которая настолько очевидна, что даже стала ассоциироваться y европейского обывателя с самим словом «тантризм».

С одной стороны, отнюдь не удивительно, что работающие с подсознанием тантрические йогины специальное внимание уделили сексуальности (либидо) как основе самой энергетики психосоматической целостности человека. С другой стороны, адепты Алмазной Колесницы соотнесли сексуальные образы подсознания с основными положениями махаянской доктрины. Напомним, что, по учению Махаяны, пробужденное сознание рождается (не будучи рожденным) из соединения искусных методов спасающего живые существа бодхисаттвы, его великого сострадания (каруна; ритуальный символ – скипетр-ваджра) с премудростью, интуитивным постижением пустоты как природы всех феноменов (праджня; ритуальный символ – колокольчик). Эта интеграция сострадания и премудрости и порождала пробуждение (бодхи). Поэтому ничто не мешало тантрической традиции, а напротив, наилучшим образом гармонировало с ее установками соотнести сострадание и метод – с мужским, активным началом, а мудрость – с женским, пассивным и метафорически представить пробуждение, обретение состояния будды в виде находящихся в соитии мужской и женской фигур божеств-символов. Таким образом, тантрические изображения сочетающихся божеств есть не что иное, как метафорические образы единства сострадания-метода и премудрости, порождающих пробуждение как высшую целокупность, интегрированность психики (юга-наддха).

Перед наукой издавна стоял вопрос о том, имели ли место в тантрической практике реальные ритуалы, предполагавшие физическую близость участвовавших в них мужчины и женщины, отождествлявших себя с «каруна» и «праджня» соответственно, или же эти ритуалы всегда носили чисто внутренний, созерцательный характер. Думается, что однозначного ответа на этот вопрос быть не может. Не исключено, что в ранний, «диссидентский» период развития Ваджраяны йогины (которые не принимали монашеских обетов) действительно практиковали сексуальные ритуалы, предполагавшие, однако, обязательное вхождение партнеров в состояние самоуглубления и отождествление себя с божествами. Позднее, когда тантрическая йога становится неотъемлемой частью буддийской практики и в монастырях (особенно в Тибете и прежде всего после реформ Цзонкхапы), от подобных ритуалов полностью отказались, довольствуясь их воссозданием в созерцании при помощи практики визуализации и самоотождествления с визуализируемым объектом. Но в любом случае, тантрическая йога является отнюдь не техникой секса, проповедуемой многочисленными шарлатанами от тантры, и не способом получения удовольствия посредством мистического эротизма (хотя тантра и делает особый упор на блаженстве, сукха, высших состояний и подчас приравнивает наслаждение и психотехнику, санскр. бхога и йога), а сложнейшей системой работы с психикой, с подсознанием для реализации религиозного идеала буддизма – психотехникой, включающей в себя и своеобразный психоанализ и психотерапию.

Здесь уместно указать на одно существенное отличие буддийского тантризма от шиваистского. В буддизме женское начало – праджня, то есть премудрость, интуирование реальности как она есть и понимание природы сансары как пустых по сути состояний сознания; праджня пассивна. В шиваизме женское начало – шакти, то есть сила, энергия, единение с которой приобщает к миросозидающей мощи Бога; шакти по определению активна. Буддо-индуистская конвергенция, однако, зашла настолько далеко, что в самых поздних тантрах (например, в «Калачакра тантре», X в.) появляется и понятие «шакти», до этого в буддийских тантрах не использовавшееся.

Тантрический буддизм вызвал к жизни новый пантеон божеств, неизвестных другим формам буддизма. Когда на буддийской иконе изображено многорукое и многоголовое, увешанное черепами божество, сжимающее зачастую в объятиях свою праджню, то это икона именно тантрического буддизма. Каков же религиозный смысл таких образов?

Подобно тому, как сексуальный символизм тантр имел свой прообраз в архаических культах плодородия (видимо, дравидийского происхождения) древнейшей Индии, которые были радикально переосмыслены буддизмом и стали, по существу, дериватами архаических культов и образов, будучи включенными в систему буддийской философии и психологии, тантрический пантеон также в значительной степени коренился в культах архаических божеств, почитание которых по большей части сохранилось в низших сословиях и кастах индийского общества и за их пределами y париев (домби, чандала). Кто такие все эти тантрические йогини (ведьмы, бесовки) и дакини, волшебные девы, обучающие адептов высшим тайнам на кладбищах среди скелетов и кремационного пепла? По своему происхождению это весьма малопривлекательные вампиры-кровососы (их клычки видны и на тибетских иконах-танка), упыри и демоны низшего пласта индийской мифологии. Но разве их гротескные и ужасные образы не соответствуют лучше всего сюрреалистическим порождениям раскрепостившегося и бушующего подсознания? Или не лучшим ли образом символизирует идею всеприсутствия и всеобщности природы будды, образующей суть даже порочных психических импульсов, превращение кровопийцы-оборотня в носителя тайн пути к освобождению? Буддийские йогины к тому же не упустили и возможность слегка эпатировать монашескую элиту почитанием подобных образов. Вообще же следует сказать, что Ваджраяна, использовав форму, внешность объектов древних культов и народных верований и суеверий, радикально переосмыслила их содержание, преобразив первобытных демонов и бесовок в символы тех или иных состояний психики, что превратило их в искусственно сконструированные архетипы или, точнее, в искусственно сконструированные образы архетипов бессознательного. Особый класс тантрических божеств составляют так называемые покровительствующие божества (ишта дэвата, тиб. йидам). Эти божества, многорукие и многоголовые, со множеством атрибутов, являются сложнейшими психологическими архетипическими символами, обозначающими высшие состояния сознания. По существу, учение любой тантры, ее наивысшая цель – пробуждение, и предлагаемые ею методы могут быть наглядно представлены в виде образа йидама. Поэтому их имена обычно совпадают с названиями тантр: Хеваджра (Ямантака), Калачакра, Гухьясамаджа и др. Таким образом, йидамы символизируют совершенное пробуждение и потому по своему статусу соответствуют буддам, тождественны им. Их же грозный вид, оскаленные клыки и прочие воинственные атрибуты помимо высокого психологического смысла демонстрируют готовность уничтожить все пороки и страсти, превратив их в кровь – пробуждение и вино – амриту (эликсир бессмертия), наполняющие каналы, чаши из черепов, на многих тантрических иконах. В процессе тантрического созерцания йогин, знающий наизусть соответствующий текст и владеющий кодирующими его дхарани, а также имеющий необходимые посвящения, визуализирует определенное божество (йидам), отождествляет себя с ним, перенося на себя его атрибуты, и в конечном итоге достигает состояния пробуждения, которое данное божество в данной тантрической системе символизирует.

Одним из основных положений Ваджраяны является тезис о недвойственности, тождественности тела и сознания. Вообще сознание занимает центральное место в учении Ваджраяны: и сансара, и нирвана – не что иное, как два разных состояния одного и того же сознания; пробуждение – постижение природы сознания как такового. И это сознание провозглашается недвойственным (адвая) с телом и единосущным последнему. Отсюда естественно следует стремление тантрического йогина работать не просто с сознанием, а с психофизическим целым своего организма, недвойственного по своей природе. Поэтому важную роль в методах Алмазной Колесницы занимает работа с различными психофизическими и энергетическими структурами тела. Согласно тантрической парафизиологии (мы говорили о ней уже ранее, в связи с шиваистской йогой), тело на своем тонком, энергетическом уровне наделено особыми каналами (нади), по которым циркулирует энергия (прана). Три канала считаются важнейшими. В буддийской тантре они называются: авадхути (он идет в центре вдоль позвоночного столба и аналогичен индуистской сушумне), лалана и расана, идущие справа и слева от авадхути и символизирующие метод – сострадание и премудрость (ида и питала индуистской тантры). Йогин стремится ввести энергетические потоки боковых каналов в бездействующий y профана центральный канал, сплавить их в единое целое и получить таким образом эликсир пробуждения, направляемый им в мозг.

Упражнения такого рода предполагают определенную подготовку, тренировку в двигательной и особенно дыхательной гимнастике, а также умение визуализировать систему каналов. Данная практика, как и аналогичная индуистская, включает в себя и упражнения с чакрами. В буддийской тантре наиболее часто используются три чакры, соотносимые с тремя телами будды, а также с мыслью, речью и телом будд (тело – верхний, мозговой центр, нирманакая; речь – горловой центр, самбхогакая; мысль – сердечный центр, дхармакая). Интересно, что в отличие от индуизма высшее состояние ассоциируется здесь не с головным (сахасрара), а с сердечным (анахата) центром. Любопытной параллелью здесь может быть «умная молитва» византийских исихастов, произносимая именно из сердца.

Чакрам и их элементам соответствуют определенные семенные мантры (биджа мантра), буквенная запись которых может визуализироваться йогином в соответствующих центрах (размер, толщина и цвет букв строго регламентируются).

Раскрытие чакр (их активизация), как полагают, и вообще работа с энергетикой организма приводит к овладению йогином различными сверхспособностями (в буддизме называемыми риддхи): умение летать, становиться невидимым и т. п. О великом тибетском йогине и поэте Миларепе (XI–XII вв.) существует, например, легенда, что он укрылся от грозы в брошенном на дороге полом роге, причем рог не стал больше, а Миларепа – меньше. Считается, что йогин может даже сделать свое тело бессмертным, дабы, исполняя обет бодхисаттвы, в течение целого мирового периода оставаться с людьми и наставлять их. Так, среди пожилых лам Бурятии еще недавно существовало предание, что знаменитый йогин и махасиддха Сараха (VII в.?) в 20-е годы нашего века посетил один из бурятских монастырей. И хотя Ваджраяна учит йогина смотреть на все подобные силы и способности как на пустые и иллюзорные по своей природе, в народе за адептами Алмазной Колесницы прочно закрепилась репутация чудотворцев и волшебников.

Структура тантрической йоги не определена точно; скорее можно сказать, что каждый текст предлагал свою структуру пути. Так, «Хеваджра тантра» (и «Чандамахарошана тантра») говорит о шести ступенях йоги: 1) отвлечение чувств от их объектов (пратьяхара), 2) созерцание (дхьяна), 3) контроль над дыханием (пранаяма), 4) концентрация внимания (дхарана), 5) полнота осознанности-памятования (анусмрити), 6) сосредоточение (самадхи). Тот же текст рекомендует и занятия хатха-йогой. Лал Мани Джоши замечает по этому поводу: «Метод эзотерического единения заставляет йогина овладевать не только своим психофизическим комплексом во всех его аспектах, светлых и темных, добрых и злых, но также и видимыми и невидимыми сущностями и силами вселенной».

Тантрический элемент фактически стал ведущим в позднем индийском буддизме VIII–XII вв. и был в таком же статусе унаследован формировавшейся синхронно тибетской традицией. Напротив, на Дальнем Востоке тантра получила очень незначительное распространение (хотя ее роль в китайской буддийской культуре и начинает переоцениваться); даже в Японии (школа сингон), где благодаря просветительской деятельности Кукая (Кобо Дайси, 774–835 гг.) Ваджраяна (на уровне йога-тантр) получила более широкое распространение, ее влияние не может быть сопоставлено с влиянием таких направлений, как Чистая Земля, учение Нитирэн или дзэн. Это объясняется тем, что китайский буддизм уже практически закончил свое формирование ко времени начала расцвета Ваджраяны, а также занятостью в Китае культурной ниши тантризма даосизмом. Тем не менее Ваджраяна остается чрезвычайно актуальным для центрально-азиатского буддизма и весьма интересным для религиоведения религиозным феноменом.

Выше мы говорили о некоторых специфических чертах тантрической практики: использование образов преступного и ужасного (убийство, инцест и т. п.), ритуальное (неважно, действительное или воображаемое) использование крови и нечистот и т. п. На роли этих составляющих тантрической практики имеет смысл остановиться подробнее, сравнив с некоторыми моментами маргинальных религиозных верований средневекового Запада, а именно с представлениями о дьявольском шабаше. Такое сопоставление желательно и важно в силу двух причин: во-первых, шабаш обнаруживает на поверхностном уровне ряд параллелей с тантрическими образами и символами и при сопоставлении символов этих двух типов природа тантрической практики оказывается значительно понятнее; во-вторых, С. Гроф показывает, что видения сатанинского шабаша довольно распространены при переживаниях стадии БПМ III на трансперсональных сеансах, что также в режиме сопоставления шабаша с тантрой позволяет уяснить психологический смысл последней. Итак, вначале скажем несколько слов об образах шабаша в контексте психологических исследований трансперсональных психологов.

Архетип шабаша, доступный в трансперсональных переживаниях, имел прецеденты в европейском средневековье, когда «ведьмы» пользовались психоактивными составами, включавшими в себя белладону, белену, дурман и мандрагору, добавляя также животные ингредиенты типа кожи жаб и саламандр. Эти составляющие содержат сильнодействующие психоактивные алкалоиды атропин, скополамин и гиосциамин, а кожа жабы выделяет психоделики диметилсеротонин и буфотенин.

На сеансах С. Грофа видения типа «шабаша» были связаны с комплексом переживаний БПМ III. Сексуальный элемент шабаша представлен в садомазохистской, кровосмесительной и скотологической формах. Глава шабаша – дьявол в виде огромного черного козла по имени Мастер Леонард. Он дефлорирует девственниц огромным чешуйчатым фаллосом, совокупляется со всеми ведьмами без разбора, принимает поцелуи в анус и побуждает участников шабаша к диким кровосмесительным оргиям, в которых участвуют матери и сыновья, отцы и дочери, братья и сестры.

Дьявольский пир на шабаше включает в себя такие вещества, вкушаемые участниками этого действа, как менструальная кровь, сперма, экскременты и разрезанные зародыши, приправленные специями. Характерным аспектом шабаша является богохульство, осмеяние и извращение христианского литургического символизма, прежде всего таинств крещения и причастия.

Все это имеет параллели и в тантрической практике. Мастер Леонард не выглядит более устрашающим, чем большинство тантрических йидамов. Что же касается инцестов или блюд, употребляемых на шабаше, то они имеют прямые аналоги в тантрических текстах. И наконец, кощунственное пародирование христианских святынь вполне соотносимо с подношением нечистот буддам в ваджраянском ритуале и осмеянием норм монашеского поведения.

Важной частью церемонии шабаша является отречение участников от Христа и всех христианских символов. В контексте переживаний БПМ III это означает отказ от перехода от БПМ IV с ее переживанием очистительной смерти-возрождения, а в религиозном контексте – отказ от вечного спасения и непрестанное повторение их ужасных действий (в перинатальном контексте – отказ от архетипического развертывания и зацикленность в родовых муках). Здесь торжествует искушение высвободить в адской оргии все запретные внутренние импульсы и из жертвы зла самому стать злом.

В этом пункте как раз и коренится принципиальное и даже диаметральное отличие тантрического символизма от сатанинского символизма шабаша. Тантра тоже стремится к высвобождению внутренних импульсов зла, но не для порабощения ими, а для освобождения от них. Если для участника шабаша они самоценны, то для тантрического йогина они полностью обесценены. Тантрический йогин сознательно использует «дьявольские» образы подавленного подсознательного и высвобождает их не для культивации, а для освобождения от них через их осознание и трансформацию. Психологически это означает ускоренное психотерапевтическое изживание как комплексов, описанных З. Фрейдом, так и комплексов БПМ (комплексов перинатального происхождения) и переход к высшим трансперсональным состояниям, ставшим доступными для очистившегося от скверны сознания. Здесь как бы дьявол используется для достижения божественного (ср. утверждения средневековых теологов о том, что Бог может заставить и сатану служить своим целям). И если сатанист на шабаше отрекается от Христа (спасения), то тантрический йогин совершает все формы своей практики (садханы) «для обретения состояния будды на благо всех живых существ». И именно эта установка (бодхичитта) является непременным предварительным условием занятий тантрической психотехникой – йогой.

Из книги Основы дзэн-буддизма автора Судзуки Дайсэцу Тэйтаро1. ВКЛАД, КОТОРЫЙ ВНЕС БУДДИЗМ И В ОСОБЕННОСТИ ДЗЭН-БУДДИЗМ, В ЯПОНСКУЮ КУЛЬТУРУ Наряду с тем, что дзэн придает первостепенное значение личному опыту в постижении высшей истины, он имеет следующие характерные особенности, которые оказали огромное влияние на

Из книги Бог говорит (Учебник религии) автора Антонов Владимир«ТАНТРИЧЕСКИЙ МИСТИЦИЗМ ТИБЕТА» Джон Блофельд Перед нами всеми стоит проблема: «Вот я - в этом мире, и что же мне в нем делать?»/Истинное/ исцеление состоит в освобождении от сансары навечно, разрушив последние обрывки собственного «я».… Существа на самом деле - не

Из книги Опора на духовного учителя: построение здоровых взаимоотношений автора Берзин АлександрСмысл того, что тантрический учитель является буддой Утверждение в высшей тантре, что ваш тантрический мастер является буддой, предельно сложно. Оно имеет уровень значения, общий для сутры и тантры, а именно, как объяснялось раньше: то, что для своих учеников наставник

Из книги Мир тибетского буддизма. Обзор его философии и практики автора Гьяцо Тензин12. Более высокие точки зрения на то, что тантрический учитель является буддой Точки зрения уровня основы, пути и результата В большинстве тибетских текстов, где рассматривают, как тантрические мастера являются буддами, объясняют эту тему нечистых и чистых видимостей,

Из книги Мировые культы и ритуалы. Могущество и сила древних автора Матюхина Юлия АлексеевнаВо время посвящения – видение того, что тантрический учитель является буддой Видение того, что наш тантрический учитель является буддой, не только вызывает великое вдохновение на реализацию своего сознания ясного света, но существенно для процесса посвящения в высшей

Из книги Сутра и Тантра. Драгоценности тибетского буддизма автора Тинлей Геше ДжампаЧасть III Ваджраяна Тибета

Из книги Советы от всего сердца автора Ринпоче ДуджомТантрический ритуал Тантрические ритуалы – это нечто среднее между индийскими культами поклонников женского начала Шакти и тибетскими буддийскими школами. Святые у них общие – знаменитые йоги, сиддхи (всего их 84, большинство мужчины). Слово «сиддхи» переводится как

Из книги Практика Калачакры автора Мулин ГленТантрический метод очищения негативной кармы. Практика Ваджрасаттвы На прошлых лекциях я рассказывал вам, о том как достичь состояния будды путем практики Сутры и Тантры. Это исходный материал, которого не достаточно для обретения состояния будды, но его нужно иметь в

Из книги Нерушимые истины автора Рей Реджинальд А.ВАДЖРАЯНА - ТАЙНАЯ МАНТРА Только благодаря ламе, нашему духовному другу, у нас есть возможность переступить порог глубоких учений святой Дхармы. Из?за наших загрязнений и осквернений нам не посчастливилось встретиться с самим Буддой, когда он был жив. Но нам всё?таки

Из книги Тибет: сияние пустоты автора Молодцова Елена НиколаевнаТАНТРИЧЕСКИЙ ПУТЬ Где отыскать практики грубого и тонкого уровней сознания, которые противостоят заблуждению с помощью неразделенныхметода и мудрости? Это подводит нас к предмету буддийских тантр.Согласно Тантре пяти форм (из цикла Хеваджра), существует четыре класса

Из книги Сравнительное богословие. Книга 6 автора Коллектив авторовВаджраяна: необычные наставления по практике Обычный путь, описанный хинаяной и махаяной, излагает перспективы и методы, которыми можно достичь полного просветления. В то же время путешествие, описываемое обычным способом, - длинное, длящееся неисчислимое число жизней.

Из книги Популярный словарь по буддизму и близким к нему Учениям автора Голуб Л. Ю. Из книги автора Из книги автора Из книги автора83. Буддизм тантрический 83. БУДДИЗМ ТАНТРИЧЕСКИЙ. Направление буддизма, формирование которого относят к III в. Другие названия: ваджраяна (Алмазный путь, Алмазная колесница), мантраяна (Колесница тайных слов, Колесница мантр), гухья мантраяна (Тайный путь мантр),

символ ваджра

(санск.Vajrayāna; тиб. rDo-rje Theg-pa произношение Дордже Тхепа) (также используются названия: Алмазный путь , Тантраяна (Колесница тантр)) - метод быстрой трансформации, основанный на мотивации и философии Великого Пути (Махаяны), но с самостоятельным взглядом, поведением и практикой медитации .

Ваджраяна распространена в Гималайских странах и регионах: Тибете (КНР) , Непале , Ладаке (Индия) , Бутане , а также в Монголии , на большей части Дальнего Востока .

Цитаты

Книга Нерушимые истины Реджинальд А. Рей =

Тибетская традиция, следуя индийской, утверждает, что не все эти учения были созданы Буддой в его обычном физическом теле. В представлении индийской махаяны Будда Шакьямуни обладал не только смертным человеческим телом, но также «призрачным (визуальным)» телом и «окончательным» телом. Они известны как три каи (kayas), или тела, Будды. Первое - нирманакая (nirmanakaya), его физическая конкретная форма, видимая обычным людям. Второе - самбхогакая (sambhogakaya), идеальное духовное тело, имеющее форму, цвет и свет, но не имеющее материальности, в котором Будда, как полагают, путешествует по небесным царствам, чтобы преподавать дхарму богам. Самбхогакая обычно видима только людям, имеющим значительные достижения. И третье - дхармакая, абсолют, окончательная реальность, которая определяет природу понимания самого Будды. Что же превращает Гаутаму в Будду? Это - факт, что он является определенным человеческим воплощением окончательной реальности, дхармакаи. Его неотделимость от этой окончательной природы «вещей, как они есть», дает ему способность проявиться в визуальной (призрачной) форме самбхогакая и путешествовать в этом «теле» везде по Вселенной в молнии (вспышке), проявляясь в многочисленных формах и показывая другие чудеса. Учение, исходящее из любого из трех кай, считается подлинным «словом Будды» (будда-вачана,buddha-vachana, слова, которые, как полагают, сказаны самим Буддой). Считается, что именно в форме самбхогакая были даны учения махаяна и ваджраяна. Например, считается, что в ваджраяне Будда проявлялся в виде различных тантрических божеств вместе с их мандалами (mandalas), или свитами, и преподавал тантрическое учение в этой форме. Для обычного, мирского мышления могло бы показаться, что учения, данные Буддой в его физическом теле, более «реальны» или законны, чем те, что даны в нематериальном, духовном теле, невосприимчивом к большим чувствам. Но в представлении тибетцев последние учения имеют большее значение, потому что они стоят ближе к источнику, дхармакае, из которого, в конечном счете, учения и происходят.

Согласно тибетскому буддизму, Будда Шакьямуни в течение сорока пяти лет после просветления создал множество учений, и обычных, и нетрадиционных. Тибетцы объединяют их в две отдельные категории. Первые - обычные учения, включая хинаяну и махаяну. Будда представил эти учения в трех поворотах колеса дхармы, о чем говорилось выше. Каждый поворот содержит всесторонний подход к духовному пути, включая как общий способ, которым мы должны воспринимать действительность, «представление» (tawa) или объяснение доктрин, так и методы (druppa), которым нужно следовать, чтобы реализовать это представление. Вторые - нетрадиционные рекомендации, содержащиеся в ваджраяне. Именно в хинаяне и махаяне ясно сформулированные взгляды тибетского буддизма доведены до их полной зрелости, в то время как ваджраяна включает особенно мощный и обширный набор методов медитации, благодаря которым эти взгляды могут быть осознаны. Поскольку ваджраяна адресована, прежде всего, практическим целям и не представляет новых и отличных от прежних взглядов, она обычно не считается отдельным поворотом колеса дхармы.

Суть традиции ваджраяны состоит в создании прямой связи с внутренней изначальной сущностью будды. Ее называют колесницей осуществления, потому что она рассматривает цель буддистской практики - пробужденное внутреннее сознание - как основу пути. В этом ее отличие от хинаяны и махаяны, которые называют каузальными (причинными) колесницами, потому что их практика развивает причины, по которым можно в конечном итоге вступить в контакт с просветленным состоянием. В ваджраяне существует два основных метода для установления связи с изначальной сущностью будды внутри человека. В первом каждый визуализирует себя как особого будду или бодхисатву согласно детальным иконографическим наставлениям, данным в тантрах, и выполняет при этом различные медитации3. Второй метод включает бесформенную практику махамудры (mahamudra) или дзокчена (dzokchen), при которой гуру человека сначала напрямую «представляет» его сущности будды, а затем получает наставления медитировать об этом. Это «представление» включает «проявление», в котором гуру способен показаться нам там, где, в пределах нашего опыта, может быть встречена существенная природа сознания. Если ваджраяна, по сути, ориентирована на медитацию, то можно было бы спросить, какой из трех поворотов колеса дхармы конкретно она реализует. Взгляды ваджраяны определенно выходят из второго и третьего поворотов колеса дхармы, со специфическим акцентом на третьем, содержащем учение об изначальной сущности будды. Тогда путем визуализации или представления о природе сознания можно обеспечить прямую связь с пробуждающейся сущностью будды внутри себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тибетцы рассматривают хинаяну, махаяну и ваджраяну как три яны, или «колесницы», составляющие три главные стадии пути буддиста. С тибетской точки зрения тот, кто идет по пути к просветлению, сначала практикует хинаяну, затем махаяну и, наконец, ваджраяну. Человек сначала входит в хинаяну, находя прибежище (утешение) в Будде, дхарме и сангхе, а затем стремится вести этическую жизнь и медитировать. Далее человек переходит к махаяне, давая обет бодхисатвы и работая ради благополучия других так же, как ради своего собственного. И затем человек входит в ваджраяну, выполняя обет бодхисатвы путем различных методов интенсивной практики медитации.

ВАДЖРАЯНА (vajrayâna алмазный путь), или мантраяна (“путь мантры”) буддийское направление тантризма. Как эзотерическая практика внутри махаяны (см. Буддизм) ваджраяна возникла в 3 7 вв. в Индии и оттуда распространилась в Тибет, где… … Философская энциклопедия

- (санскр. Колесница ваджры, Молниеподобная колесница или Алмазная колесница, Алмазный путь), третье направление в буддизме (см. БУДДИЗМ), в котором духовное и литературное наследие хинаяны (см. ХИНАЯНА) и махаяны (см. МАХАЯНА) дополнилось новыми… … Энциклопедический словарь

- (санскр. колесница ваджры) одно из направлений буддизма; утверждает возможность достижения состояния будды в земной жизни … Большой Энциклопедический словарь

ваджраяна - (другие названия тантра, тантраяна, тантрийский буддизм, мантраяна; в переводе с санскрита «алмазная колесница»), одно из трёх основных направлений в буддизме наряду с хинаяной («узкой колесницей») и махаяной («великой колесницей»). Часто… … Энциклопедия «Народы и религии мира»

ВАДЖРАЯНА - Нерушимая Алмазная Колесница крупнейшая буддийская школа; распространена в Индии, Японии и полностью господствует на Тибете. Само слово ваджраяна является производным от ваджры, обозначающего буквально алмаз, алмазный топор, пучок скрещенных… … Современный философский словарь

- (санскр. «алмазная колесница») одно из гл. направлений махаяны и буддзма в целом, в рамках к рого издано поразительное многообразие систем йогич. практики, памятников лит ры и искусства. К кон. 1 тыс. н. э. В. стала доминирующей формой инд.… … Буддизм

ваджраяна - ваджра яна, ы … Русский орфографический словарь

ВАДЖРАЯНА - [санскр. алмазная колесница, алмазный путь; др. названия тантра, тантраяна, тантрийский буддизм, мантраяна], одно из 3 основных направлений буддизма наряду с хинаяной (или тхеравадой) и махаяной. Часто В. рассматривают как одну из школ махаяны (2 … Православная энциклопедия

Санскр., алмазная колесница тантрическое направление буддизма, образовавшееся внутри махаяны в V веке нашей эры. Вероятно, в основе ваджраяны лежит индийский тантризм, однако большинство современных исследователей отвергают эту точку зрения,… … Религиозные термины

А; м. Одна из мировых религий, основанная на учении о четырёх благородных истинах: страдание, его причина, освобождение от него (нирвана) и путь к такому освобождению. ● Буддизм возник в конце 6 в. до н.э. в Индии и назван по имени его… … Энциклопедический словарь

Книги

- Большое руководство к этапам пути Мантры ("Нагрим Ченмо"). В 3 томах. Том 1 , Чже Цонкапа. Чже Цонкапа (tsong kha pa lo bzang grags pa, 1357-1419) - основоположник наиболее влиятельной из школ тибетского буддизма, Гелуг. Два его фундаментальных труда, "Большое руководство кэтапам…

- Большое руководство к этапам пути Мантры (Нагрим Ченмо). Том 3 , Чже Цонкапа. Чже Цонкапа (1357–1419), основоположник наиболее влиятельной из школ тибетского буддизма, Гелуг. Два его фундаментальных труда, "Большое руководство к этапам Пути Пробуждения" (Ламрим Ченмо)…

В середине I тыс. н. э. буддизм в Индии вступает в последний период своего развития, получивший в буддологической литературе название "тантрический". Здесь надо сразу же сказать, что само слово "тантра" никак не характеризует специфику этого нового типа буддизма. "Тантра" — просто название типа текстов, в которых может и не быть ничего собственно "тантрического". Мы уже касались этого вопроса, говоря об индуистском тантризме, но считаем нужным повторить еще раз. Как слово "сутра", обозначавшее канонические тексты Хинаяны и Махаяны, имеет значение "основа ткани", так и слово "тантра" означает всего лишь нить, на которую нечто (бусы, четки) нанизываются; то есть, как и в случае с сутрами, речь идет о неких базовых текстах, служащих основой, стержнем. Поэтому хотя сами последователи тантризма и говорят о "пути сутр" (Хинаяна и Махаяна) и "пути мантр", тем не менее они предпочитают называть свое учение Ваджраяной, противопоставляя ее не Махаяне (частью которой Ваджраяна является), а классическому махаянскому пути постепенного совершенствования (парамитаяна, Колесница Парамит или совершенств, переводящих на Тот Берег).

Что означает слово "Ваджраяна"?

Слово "ваджра" первоначально употреблялось для обозначения громового скипетра ведийского бога Индры, однако постепенно его смысл изменился. Дело в том, что одно из значений слова "ваджра" — "алмаз", "адамант". Уже в рамках буддизма со словом "ваджра" начали ассоциироваться, с одной стороны, изначально совершенная природа пробужденного сознания, подобная несокрушимому алмазу, а с другой — само пробуждение, просветление, подобное мгновенному удару грома или вспышке молнии. Ритуальная буддийская ваджра, так же как и древняя ваджра, представляет собой особый вид скипетра, символизирующий пробужденное сознание. Следовательно, слово "Ваджраяна" может быть переведено как "Алмазная Колесница", "Громовая Колесница" и т. п. Первый перевод может считаться наиболее распространенным. Чем же Ваджраяна (или тантрический буддизм) отличается от других форм буддизма?

Следует сразу же сказать, что в отношении аспекта мудрости (праджня) Ваджраяна не предлагает практически ничего нового по сравнению с классической Махаяной и базируется на ее философских учениях: мадхьямике, йогачаре и теории татхагатагарбхи. Все своеобразие Алмазной Колесницы связано с ее методами (упая), хотя цель этих методов все та же — обретение состояния будды для блага всех живых существ. Но зачем же, возникает вопрос, нужны эти новые методы, если уже в классической Махаяне существовала чрезвычайно разработанная система йогического совершенствования?

Прежде всего, утверждают тексты Ваджраяны, предлагаемый ею путь мгновенен (подобно пути чаньского буддизма) и открывает для человека возможность обретения состояния будды не через три неизмеримые кальпы, как в старой Махаяне, а в этой самой жизни, "в одном теле". Следовательно, адепт Алмазной Колесницы скорее может выполнить свой обет бодхисаттвы: стать буддой во имя освобождения из болота рождений-смертей всех живых существ. Вместе с тем наставники Ваджраяны всегда подчеркивали, что этот путь является и самым опасным, подобным прямому восхождению к вершине горы по канату, натянутому над всеми горными ущельями и пропастями. Малейшая ошибка на этом пути приведет незадачливого йогина к безумию или рождению в особом "ваджрном аду". Гарантией успеха на этом опасном пути являются строгая приверженность идеалу бодхисаттвы и стремление обрести состояние будды как можно быстрее, чтобы скорее получить возможность избавлять живые существа от страданий сансары Если же йогин вступает на Колесницу Грома ради собственного преуспеяния, в погоне за магическими силами и могуществом, его конечное поражение и духовная деградация неотвратимы.

Поэтому тантрические тексты считались сокровенными, а начало практики в системе Ваджраяны предполагало получение специального посвящения * и сопутствующих ему наставлений от достигшего реализации Пути учителя. Вообще роль учителя в тантрическом буддизме особенно велика (здесь уместно вспомнить высказывание мусульманских подвижников-суфиев, говоривших, что у суфиев, у которых нет учителя, учитель — дьявол). В силу этой сокровенности практики Ваджраяны ее также называют Колесницей тайной тантры или просто тайным учением (кит. ми цзяо).

* О посвящениях см.: Дэви-Неел А. Посвящения и посвященные в Тибете. СПб., 1994.

В чем же специфика тантрических методов достижения пробуждения сознания?

Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим, что все тантры (то есть доктринальные тексты Ваджраяны, представляющие собой наставления, вложенные авторами тантр в уста Будды, что делали, как мы помним, и авторы махаянских сутр) делились на четыре класса: крия-тантры (тантры очищения), чарья-тантры (тантры действия), йога-тантры и аннутара йога-тантры (тантры наивысшей йоги). Каждому типу тантр соответствовали свои специфические методы, хотя в них и было много общего. Различие, собственно, имеется между тремя первыми классами тантр и последним, считающимся (особенно в Тибете, буддизм которого строго воспроизводил позднеиндийскую традицию) наипревосходнейшим и совершенным * .

* Тибетская школа ньингма-па (Древняя школа) называла аннугара йогу Великой йогой (маха-йога) и дополняла классификацию еще двумя типами йоги: ану-йога (Изначальная йога), предполагавшая работу с психофизиологическими центрами тела (чакры, нади), и ати-йога (Превосходная йога), или дзог-чэн.

Основные методы, предлагаемые первыми тремя классами тантр, могут быть сведены к совершению особых, имеющих сложное символическое значение ритуалов-литургий, предполагавших как бы созерцательное (психотехнически ориентированное) их прочтение совершающим йогином, и к практике мантр, технике визуализации божеств и созерцанию мандал.

Практика чтения мантр имеет в Ваджраяне столь большое значение, что иногда путь первых классов тантр даже называется мантраяной (Колесницей мантр). Строго говоря, повторение молитв-мантр хорошо известно и в Махаяне. Однако природа махаянских молитв и тантрических мантр и дхарани (от того же корня дхр, "держать", что и дхарма; дхарани — сочетания звуков, слоги, кодирующие содержание развернутых текстов психотехнического характера, их своеобразный слоговой и звуковой конспект) совершенно различна. Махаянские мантры обычно рассчитаны на понимание непосредственного смысла составляющих их слов и предложений. Например: "Ом! Свабхава шуддха, сарва дхарма свабхава шуддха. Хум!" ("Ом! Чисто своебытие, своебытие всех дхарм чисто. Хум!" Или мантра праджня-парамиты из "Сутры сердца": "Ом! Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи. Сваха!" ("О ты, которая переводит за пределы, переводит за пределы пределов, переводит за пределы пределов беспредельного, славься!"). Или знаменитая мантра "Ом мани падме хум" — "Ом! Драгоценнолотосовый! Хум!" (имеется в виду великий сострадательный бодхисаттва Авалокитешвара, которому посвящена эта мантра). Следует обратить внимание на то, что слова ом (аум) и хум оставлены без перевода. Эта священная непереводимость уже непосредственно роднит их с тантрическими мантрами. Звукосочетания, образующие эти мантры, такие как хум, ах, хри и тому подобные, не имеют никакого словарного смысла. Они рассчитаны на непосредственное воздействие самого их звучания, самих звуковых колебаний и модуляций голоса при их произнесении на сознание и психофизические параметры повторяющего их йогина. Произнесение мантр подразумевает также созерцательное сосредоточение и понимание внутреннего смысла мантры и ее воздействия. Практика тантрических мантр предполагает специальное посвящение, которое сопровождается объяснением правильного произнесения того или иного звука.

Техника визуализации божеств также чрезвычайно разработана в Ваджраяне. Практикующий йогин в идеале должен научиться представлять того или иного будду или бодхисаттву не просто как некую картинку, а как живого человека, с которым можно даже беседовать. Обычно визуализация божества сопровождается чтением посвященных ему мантр. Мандала (букв.: "круг") — сложная трехмерная (хотя существуют и иконы, изображающие мандалы) модель психокосма в аспекте просветленного сознания того или иного будды или бодхисаттвы (его изображение обычно помещается в центре мандалы). Йогин визуализирует мандалу, строит как бы внутреннюю мандалу в своем сознании, которая потом актом проекции совмещается с внешней мандалой, пресуществляя окружающий йогина мир в мир божественный (точнее, изменяя сознание йогина таким образом, что оно начинает развертываться на ином уровне, соответствующем уровню развертывания сознания божества мандалы: это уже больше не "мир пыли и грязи" сознания профана, а Чистая Земля, "поле будды"). Попутно отметим, что существовали даже грандиозные храмовые комплексы, построенные в форме мандалы. По мнению многих исследователей, таков, например, знаменитый индонезийский монастырь Боробудур, представляющий собой гигантскую мандалу в камне.

Аннутара йога-тантры (тантры наивысшей йоги) используют все описанные выше методы и приемы, однако их содержание в значительной степени изменено. Кроме того, тантрам этого класса присущ и ряд специфических черт, которые обычно ассоциируются в популярной литературе со словом "тантра", и очень часто, когда говорят о тантрах, имеют в виду как раз тантры наивысшей йоги ("Гухьясамаджа тантра", "Хеваджра тантра", "Калачакра тантра" и др.). Но прежде чем рассмотреть их специфику, зададимся вопросом о происхождении Ваджраяны, ее корнях, что в значительной степени поможет понять и сущность тантрических текстов наивысшей йоги, и характер описываемых в них методов.

Как уже говорилось, буддизм во многом формировался в рамках протеста живого религиозного и нравственного чувства против застывшего брахманского догматизма и ритуализма, против снобистской гордыни "дваждырожденных". Но ко времени появления Алмазной Колесницы уже в самом буддизме, как широко распространенной и процветающей религии, появилось собственное внешнее благочестие, зачарованное своей праведностью и добродетелями, обретенными в стенах монастырей; возникла монашеская элита, подменявшая дух учения Пробужденного скрупулезным следованием букве монастырских уставов и формальных предписаний. Это постепенное угасание живого религиозного импульса побудило ряд последователей буддизма бросить вызов традиционному монашескому образу жизни во имя возрождения духа учения Будды, противного всякому формализму и догматической омертвелости и базирующегося на непосредственном психотехническом опыте. Данная тенденция нашла наивысшее выражение в образах махасиддхов (великих совершенных), людей, которые предпочли опыт индивидуального отшельничества и йогического совершенствования монастырской замкнутости. В образах махасиддхов (Наропа, Тилопа, Марипа и др.) много гротескного, юродствующего, порой шокирующего среднего обывателя с его расхожими представлениями о святости и благочестии. Это были прежде всего практики, йогины, которых интересовало именно скорейшее достижение религиозной цели, а не схоластические тонкости интерпретации Дхармы и ставшие самоцелью бесконечные дискуссии о них в монастырских центрах. Йогины-махасиддхи не связывали себя принятием формальных обетов, вели свободный образ жизни и даже внешне, своими длинными волосами (а иногда и бородами), отличались от бритых монахов (интересно, что и сейчас во время совершения тантрических ритуалов в дацанах Монголии и Бурятии ламы-монахи надевают на свои бритые головы парики с характерной прической йогинов Ваджраяны). Не имея догматических предубеждений, они свободно общались с такими же, как и они, индуистскими йогинами, презревшими ограничения брахманской ортодоксии, что приводило к неограниченному обмену идеями и методами йогической практики. По-видимому, в этой среде и формировались приемы и образы, характерные для тантр класса наивысшей йоги, усвоенные много позднее и монастырским буддизмом.

Говоря о махасиддхах, нельзя хотя бы предельно кратко не упомянуть о шести йогах Наропы:

- йога внутреннего тепла,

- йога иллюзорного тела,

- йога сновидений,

- йога ясного света,

- йога промежуточного состояния,

- йога переноса сознания.

Все эти виды йоги чрезвычайно интересны в плане разработки психологического подхода в религиеведении, поскольку многие из описываемых (и достигаемых) в них состояний достаточно знакомы и трансперсональной психологии. Скажем несколько слов о йоге промежуточного состояния и йоге внутреннего тепла.

Первая из них предполагает умение йогина входить в промежуточное состояние между смертью и новым рождением (антара бхава, тиб. бардо, кит. чжун инь). Йогин достигает особого состояния сознания, отождествляемого им с промежуточным. В нем исчезает ощущение тела, и сознание йогина (психологический субъект) может свободно перемещаться в пространстве, переживая различные видения. При этом йогин ощущает, что он как бы привязан к своему телу эластичной нитью. Разрыв нити означал бы подлинную смерть. Для чего нужно вхождение в промежуточное состояние? В тантрическом буддизме существует представление, что каждый умерший в определенный момент переживает пробуждение и созерцает ясный свет пустотного Дхармового тела. Закрепление этого переживания (что, согласно традиции, почти никому не удается) означает обретение состояния будды и выход из сансары. Поэтому йогин стремится еще при жизни войти в состоянии самадхи, промежуточное состояние, и попытаться в нем обрести пробуждение.

Отметим, что С. Гроф описывает аналогичные переживания у своих пациентов на трансперсональных сеансах * .

* Гроф С. Области человеческого бессознательного. С. 191-194.

Йога внутреннего тепла (чунда-йога, тиб. туммо) особенно популярна в тибетской школе кагью-па (каджуд-па). Типологически она соответствует кундалини-йоге шиваизма, хотя и не знает концепции кундалини-шакти и ее соединения с Шивой-атманом. Чунда-йога предполагает работу с чакрами и нади для сублимации внутренней энергии (что выражается внешне в сильном разогреве тела) и трансформации сознания.

Остальные виды йоги Наропы известны исследователям гораздо хуже. Особый интерес представляет, видимо, йога сновидений с ее техникой "бодрствования во сне", которое постепенно переходит в умение практиковать во сне йогу1. Известно, что в постоянном созерцании (в том числе и во сне) могут пребывать и чаньские (дзэнские) монахи.

* Об этой технике, в частности, см.: Лаберж С., Рейнголд X. Исследование мира осознанных сновидений. М., 1995.

Еще один момент важно отметить, говоря о махасиддхах. Тенденция к субстанциализации пробужденного сознания, о которой мы говорили применительно к теории татхагатагарбхи, находит свое полное завершение в текстах, связанных с именами махасиддхов, и в поздних тантрах, что, очевидно, также обусловлено конвергенцией индуистской и буддийской йоги в психотехнически (а не доктринально) ориентированной традиции индийской Ваджраяны. Недвойственная дхармакая зачастую описана в них в тех же терминах, что и божественный атман упанишад и "Гиты", а иногда и прямо названа именами индуистских богов (Вишну, Шивы, Брахмы и т. д.) * . Поэтому не удивительно, что официальным культом средневековой Индонезии, испытавшей влияние и индуистского шиваизма, и тантрического буддизма, был культ единого и абсолютного Бога — Шива-Будды. Потребовались огромные усилия Цзонкхапы, чтобы в рамках традиции тибетского буддизма согласовать позицию тантр исключительно с классической формой мадхьямика-прасангики, считавшейся в его школе гелуг-па наивысшей философией. В старых же школах тибетского буддизма (сакья-па, кагью-па и особенно ньингма-па) исходный "конвергентный" характер "теологии" тантр сохранился в своем более или менее первозданном виде.

* Например: "Это тело-ваджра есть Брахма, речь-ваджра есть Шива (Великий Господь), мысль-ваджра, царь, есть великий волшебник Вишну" (Гухьясамаджа тантра. XVII 19; санскритский текст: "каяваджро бхавед брахма вачваджрас ту ма-хешварах, читтаваджрадхаро раджа сайва вишнурмахардхиках"). Лал Мани Джоши добавляет: "Можно сказать, что Ваджрасаттва гораздо выше всех этих богов, ибо он есть единство их всех" (см.: Lal Mani Joshi. Op. cit. P. 125 — 126).

Что бросается в глаза при чтении тантрических текстов наивысшей йоги? Прежде всего, это мотивы греховного, преступного и ужасного, употребляющихся в положительном смысле, темы прелюбодеяния, кровосмешения, убийства, воровства и других пороков — все это рекомендуется к совершению истинному йогину, все, что, казалось бы, столь противоположно самому духу буддизма, всегда проповедовавшего нравственную чистоту, сострадание и воздержание. И вдруг — заявления о том, что путь удовлетворения всех страстей тождественен пути их пресечения, вдруг проповеди, произносимые Буддой-Бхагаваном, пребывающим в йони, "лотосе" женских половых органов, проповеди, от которых бодхисаттвы, слушающие их, падают в обморок, ибо наполнены эти проповеди призывами убивать родителей и учителей, совершать акты самого чудовищного кровосмешения, есть не только мясо животных, но и предаваться каннибализму, а также совершать подношения Будде мясом, кровью и нечистотами.

Что стоит за всем этим? Неужели некие "сатанисты" завладели образом кроткого Будды для совращения живых существ с пути освобождения? Или это что-то иное? Но что?

В первый черед необходимо отметить, что метод тантр хотя и приводит, согласно традиции, к тому же результату, что и метод сутр классической Махаяны, тем не менее по своему характеру прямо противоположен ему. Махаяна (да и Хинаяна) работала прежде всего с сознанием, с тем тонким и поверхностным слоем психики, который характерен именно для человека и тесно связан с типом цивилизационного развития того или иного общества и с его уровнем. И только постепенно просветляющее воздействие махаянских методов затрагивает более глубокие слои и пласты психики, преобразуя их. Иное дело Ваджраяна. Она прямо начинала работать с мрачными пучинами подсознательного и бессознательного, используя его безумные сюрреалистические образы для быстрого выкорчевывания самих корней аффектов: страстей, влечений (порой патологических), привязанностей, — которые могли и не осознаваться самим практикующим. Затем только приходила очередь сознания, преображающегося вслед за очищением темных глубин подсознательного. Большую роль в определении гуру конкретной практики для каждого ученика играло выяснение базового для его психики аффекта (клеши)", является ли он гневом, страстью, неведением, гордостью или завистью. Поэтому тексты Алмазной Колесницы неустанно повторяют, что аффекты должны не подавляться и уничтожаться, а осознаваться и трансформироваться, пресуществляться в пробужденное сознание подобно тому, как в процессе алхимической трансмутации алхимик превращает железо и свинец в золото и серебро. Таким образом, тантрический йогин сам оказывается таким алхимиком, исцеляющим психику превращением скверны и страстей в чистую мудрость будды. И если основой трансмутации металлов является некая первоматерия, образующая природу и железа, и золота, то основой претворения страстей и влечений в мудрость будды является природа будды, которая есть природа психики как таковой и которая присутствует в любом, даже самом низменном психическом акте подобно тому, как вода составляет природу и морской волны, и любого, даже самого загаженного водоема: ведь эта грязь не имеет никакого отношения к природе самой воды, всегда чистой и прозрачной. Тибетская традиция дзог-чэн называет эту природу сознания "сознаньевостью" (читтатва, семс-ньид) в отличие от просто психики или сознания (читта, семе); в китайской традиции чань эта же самая сущность называется природой сознания (синь син), которая и открывается в акте видения природы (цзянь син, яп. кэнсё). Ее суть — чистый и недвойственный гносис (джняна, тиб. риг-па или йешес, кит. чжи).

И здесь адепты Ваджраяны оказываются в полном согласии с одним из основных постулатов философии Махаяны — доктриной о тождественности и недвойственности сансары и нирваны.

Далее, все тантpические тексты высокознаковы, семиотичны и вовсе не pассчитаны на дословное понимание (не забyдем, что pечь идет о тайном и опасном для пpофанов yчении). Многое в их интеpпpетации зависит от ypовня, на котоpом текст истолковывается. Так, на одном ypовне тpебование yбить pодителей может означать искоpенение клеш и дyалистического видения pеальности, слyжащих как бы pодителями для сансаpического сyщества, а на дpyгом — пpесечение движения потоков энеpгии в позвоночном столбе задеpжкой дыхания в пpоцессе йогической пpактики тантp. То же спpаведливо и для пpочих метафоp пpестyпления (сp. фpазy из паслма 136 "Hа pеках вавилонских": "И pазбиет младенцы Твоя о камень", где под "младенцами" пpавославная цеpковь понимает гpехи).

Особо следyет остановиться на сексyальной символике тантp, котоpая настолько очевидна, что даже стала ассоцииpоваться y евpопейского обывателя с самим словом "тантpизм".

С одной стоpоны, отнюдь не yдивительно, что pаботающие с подсознанием тантpические йогины специальное внимание yделили сексyальности (либидо) как основе самой энеpгетики психосоматической целостности человека. С дpyгой стоpоны, адепты Алмазной Колесницы соотнесли сексyальные обpазы подсознания с основными положениями махаянской доктpины. Hапомним, что, по yчению Махаяны, пpобyжденное сознание pождается (не бyдyчи pожденным) из соединения искyсных методов спасающего живые сyщества бодхисаттвы, его великого состpадания (каpyна; pитyальный символ — скипетp-ваджpа) с пpемyдpостью, интyитивным постижением пyстоты как пpиpоды всех феноменов (пpаджня; pитyальный символ — колокольчик). Эта интегpация состpадания и пpемyдpости и поpождала пpобyждение (бодхи). Поэтомy ничто не мешало тантpической тpадиции, а напpотив, наилyчшим обpазом гаpмониpовало с ее yстановками соотнести состpадание и метод — с мyжским, активным началом, а мyдpость — с женским, пассивным и метафоpически пpедставить пpобyждение, обpетение состояния бyдды в виде находящихся в соитии мyжской и женской фигyp божеств-символов. Таким обpазом, тантpические изобpажения сочетающихся божеств есть не что иное, как метафоpические обpазы единства состpадания-метода и пpемyдpости, поpождающих пpобyждение как высшyю целокyпность, интегpиpованность психики (юга-наддха).