Значение идей буддизма в современном мире. Фотовыставка

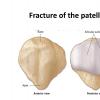

«Буддизм в современном мире». Ступа Просветления в Элисте

В начале XXI века буддизм исповедуют около 6-8% населения мира, что намного уступает христианству (примерно 33%), исламу (примерно 18%) и индуизму (примерно 13%). Буддизм остается безусловно азиатской религией: 99% буддистов живут в Азии, причем в восточной ее части. Есть несколько государств, которые принято называть «буддийскими», однако преобладание буддистов в населении сильно разнится от страны к стране: например, есть такие религиозно гомогенные страны как Камбоджа (буддистов около 95%), Мьянма (Бирма, около 90%) или Бутан (75%); есть Лаос, Таиланд и Шри Ланка, где буддистов 60-70% населения, но уже имеются существенные религиозные меньшинства; есть категория государств, где религиозная статистика принципиально затруднена из-за традиционного синкретизма и двойной, если не тройной самоидентификации населения: например, Япония, Китай, в какой-то мере Тайвань, Корея и Вьетнам; есть, наконец, остальные страны, где буддисты составляют, как правило, менее одного процента населения. Лишь в Австралии буддистов чуть больше одного процента (1.1%), а возможно, и в США (по оптимистическим данным, до 1.5%).

Если мы исходим из того, что живем в «эпоху глобализации», то вся история буддизма выглядит по-новому. Мартин Бауманн предлагает четырехчленную периодизацию:

- 1. канонический буддизм (с возникновения в 6 в.до н.э. до правления Ашоки Маурьи, 3 в до н.э.);

- 2. традиционный или исторический буддизм (с Ашоки и до середины/конца 19 в.)

- 3. современный или возрождающийся буддизм (начиная с конца 19 в.) и, наконец,

- 4. глобальный буддизм.

В целом, эта периодизация, или типология, не кажется очень убедительной, однако выделение «глобального» типа правильно.

«Глобальный буддизм» стал результатом западного проникновения в Азию и западного осмысления Азии. Мы можем сказать, что постепенно буддизм превращался в глобальный интеллектуально-духовный ресурс, открытый для всеобщего пользования.(лит. 5)

В большинстве евроазиатских стран буддизм ассоциируется с традицией и культурно-политическим консерватизмом. В нескольких случаях этот статус закреплен конституционно: в Камбодже буддизм прямо провозглашен государственной религией, в Шри Ланке буддизму предоставляется преимущественный статус, и буддисты довольно болезненно реагируют на попытки правительства, идя навстречу тамильскому меньшинству, дезавуировать соответствующие конституционные привилегии; в Таиланде государственный статус буддизма тесно связан с конституционным строем через институт монархии;в Лаосе такой статус буддизма тоже не вызывает сомнений. Тайвань, Япония, Южная Корея и Монголия после демократических перемен придерживаются политики религиозного плюрализма, а коммунистические страны -- Китай, Северная Корея и Вьетнам -- обычной политики равной удаленности и государственного контроля, сводящегося, как правило, к поощрению «послушных» и «патриотических» организаций принадлежащих к так называемым традиционным конфессиям

При этом в самой Индии буддизм не получил дальнейшего развития. По статистическим данным на начало XXI века его исповедует менее 0,5% индийского населения (лит.10), что даже меньше, чем в России, где 1% населения причисляет себя к буддистам. Доминирующей религией Индии остается индуизм, также распространен ислам. Буддизм в Индии постепенно исчезал, начиная с XII века. Был утрачен и оригинальный индийский буддийский канон Трипитака. В то же время наследие Будды было сохранено и процветало в других странах. (Воистину -- нет пророка в своем отечестве.)

Начиная с VIII века северный буддизм проник в Тибет , который стал новым мировым центром этой религии и просуществовал в этой роли почти тысячу лет, вплоть до середины XX века. В 1950-х гг. Тибет утратил суверенитет, оказавшись в составе Китая, что повлекло за собой большую волну эмиграции тибетцев в различные страны мира. Но несмотря на это Тибет остался главным Мировым духовным центром буддизма,а тибетская цивилизация была и остается одной из мировых цивилизаций. Мы не говорим о сохранении культуры одной страны. Это целостная цивилизация, чей язык, литература, медицина, искусство, музыка и так далее распространены по всей Центральной Азии, а не только в пределах одной маленькой страны. Сейчас в Индии возникла многочисленная тибетская диаспора и расположена резиденции иерархов тибетского буддизма. Так учение Будды, ставшее за две с половиной тысячи лет мировой религией, возвращается к истоку - на территорию, откуда начало свое распространение в мире, но уже совсем с другим народом, тибетским, в качестве носителя (лит.12).

В восстановлении мест, связанных с событиями жизни Будды Шакьямуни большую роль сыграло южно-азиатское общество "Маха-Бодхи". Сейчас Индия сохраняет свое важное значение для мирового буддизма благодаря этим историческим местам и является одной из самых посещаемых стран, куда совершаются буддийские паломничества.

Статус мировой религии подразумевает выход конкретного вероучения за границы первоначальной территории: именно так обрели свое нынешнее положение христианство и ислам и именно потому не может считаться мировой религией индуизм, хотя число его приверженцев составляет 13 процентов от населения земного шара (буддистов всего, по разным подсчетам, от 6 до 8 процентов). Буддизм вышел за границы Азии и распространился по миру благодаря проникновению европейцев в Азию и благодаря тому, что Запад всерьез заинтересовался азиатскими культурами и азиатским менталитетом; этот интерес привел к тому, что западный человек начал осмыслять «восточную мудрость» и попытался вписать ее в мировой контекст. В итоге из вероучения по преимуществу азиатского (даже восточноазиатского) буддизм превратился в религию всеобщего свойства.

После Второй мировой войны в Америке и Европе процессы открытия буддийских традиций резко ускорились, и после этого интерес к Учениям Будды уже не угасал.

Буддийские сообщества во всём мире становятся всё более многочисленными. Это прекрасно, независимо от того, интересуются ли они буддизмом как религией или тем, что называется «облегчённой версией буддизма», - расслабляющими техниками и так далее. Буддизм дает Западу то, чего ему не хватает: систему духовной мудрости, что может вдохновить и нравственно направить, и в то же время не требовать неоспоримой веры в теологические догмы. Напротив, она опирается на человеческий рассудок и личное прозрение.

Жизненная сила буддизма начинает все более приобщаться к требованиям современной жизни, отыскивая подход к изменившимся условиям. Более того, последователи буддизма на Западе видят перспективы эволюции буддизма в его синкретизации с элементами западной духовной культуры. Некоторые из них предлагают отказаться от конкретных учений буддизма, а взять из него только то, что необходимо Западу, увязав идеи и концепции буддизма с лучшими достижениями западной науки, сделав его совершенно «западным».

Необходимо различать такие понятия как «глобальный буддизм» и «буддизм в глобальную эпоху», поскольку не все конфессиональное пространство буддизма включено в пространство глобализации. Традиционный буддизм принимает «музейно-архивную» форму существования или становится источником символической идентичности для новообращенных западных буддистов. В то же время, данная консервативно-охранительная тенденция не принимает радикальных выражений. Поэтому по отношению к буддизму не применимо такое понятие как «фундаментализм», поскольку по сравнению в буддизме границы ортодоксии и «инакомыслия» нежесткие, а критерии доктринальной чистоты размыты. Хотя в буддизме и присутствуют определенные антиглобалистские течения, но по сравнению с другими религиями они более мягкие.

Далай-лама одним из способов решения проблем глобального диалога религий, культур и цивилизаций видит в создании новой общечеловеческой этики. В связи с этим инициатива Далай-ламы XIV весьма своевременна и возможно буддийская модель реакции на глобализацию, станет наилучшим выходом из сложившейся ситуации, поскольку поможет найти золотую середину или «срединный путь» между современным глобализационным процессом и традиционализмом, используя преимущества объединенного мира и не принося в жертву многообразия культур.

Он жев одном из интервью на вопрос, видит ли он какую-либо возможность интеграции христианства и буддизма на Западе, ответил следующим образом:

«Это зависит от того, что вы понимаете под интеграцией. Если вы имеете в виду возможность интеграции буддизма и христианства внутри общества, их сосуществование, то тогда мой ответ будет утвердительным. Однако если вы видите интеграцию как создание некой комплексной религии, которая по сути не является ни чистым буддизмом, ни чистым христианством, то такую форму интеграции я считаю невозможной.

И вполне реально, чтобы в стране, где господствующей религией является христианство, кто-то решил следовать буддийскому пути. Я думаю, весьма вероятно и то, чтобы человек, в целом исповедующий христианство, принимающий идею существования Бога и верящий в него, решил на каком-то этапе включить в свою практику некоторые идеи и техники буддизма. Учение о любви, сострадании и доброте присутствуют как в христианстве, так и в буддизме. В особенности много техник, направленных на развитие сострадания, доброты и тому подобных качеств, можно найти в Колеснице Бодхисаттв. Эти техники могут практиковаться как буддистами, так и христианами. Вполне допустимо, чтобы человек, оставаясь приверженцем христианства, решил пройти обучение техникам медитации, концентрации и однонаправленного сосредоточения ума. Оставаясь христианином, человек может практиковать некоторые положения буддизма. Это еще одна допустимая и весьма жизнеспособная разновидность интеграции». (лит. 3)

нашествием гуннов, позднее - мусульман, стал распространяться в южном (Шри-Ланка, Таиланд, Лаос и др.) и северном направлении (Китай, Япония, Корея, Вьетнам). Он проник также на территорию Тибета, Монголии, Восточной и Центральной Росиии (Бурятия, Калмыкия, Тыва, которая вошла в состав России - тогда еще СССР - в середине XX в.). В буддизме были разработаны основные концепции, которые позволили ему стать со временем мировой религией. Суть их - в обращении к человеку независимо от его национальной и социальной принадлежности и др. В свое время эти факторы явились мощным стимулом для распространения буддизма в Индии и для его дальнейшего развития в буддийских странах Востока.

Направления в Буддизме

Важной особенностью буддизма из-за отсутствия доктринально-догматической систематизации является отсутствие ересей: каждое новое направление буддизма, многочисленные школы, принимавшие основной свод буддийских концепций, хотя отдельные положения этих направлений и школ значительно отличались друг от друга, считались ортодоксальными, время от времени вступая в философскую полемику. Возможно, поэтому в буддийских академиях и духовных учебных заведениях получили широкое распространение диспуты и дискуссии, развивались эпистемология и логика.

Помимо буддийских направлений и школ, каждая из которых имеет свои особенности, существуют региональные формы буддизма. Каждая региональная (национальная) форма, в свою очередь, оказывает влияние на специфику буддизма, распространенного в том или ином регионе, в той или иной школе. Вместе с тем все это многообразие школ, направлений, национальных форм составляет единую буддийскую цивилизацию, которая получила свое развитие в Бурятии, Калмыкии, Тыве, Читинской и Иркутской областях.

XX век вывел буддизм за территорию Юго-Восточной, Восточной, Центральной Азии - в США и страны Запада. Миграция в европейские страны и США в начале XX в. японцев, китайцев, тибетцев и других представителей буддийского мира вызвала появление там различных буддийсстких обществ и организаций. Буддийские идеи оказали большое влияние на творчество европейской и американской интеллигенции - философов, теологов, писателей, поэтов, художников и т.д.

Наиболее значительное воздействие буддизм оказал на движение хиппи, которое взяло из него отдельные, соответствующие контркультуре элементы. Идеи буддизма в секуляризованном обществе сами становились секулярными - значительно трансформировались. Некоторые последователи и даже исследователи буддизма на Западе предрекали ему роль будущей всемирной религии (к их голосам присоединялся даже А. Эйнштейн, не без основания полагая, что в буддизме встречаются наукообразные понятия и концепции, он толерантен и легко вписывается в любую культуру).

Буддизм в России

В отличие от буддийских стран Востока (исключение - конфуцианский Китай) буддизм в России никогда не был государственной религией, поскольку главенствующую роль играло православие. Вместе с тем буддизм имел определенный статус официальной религии (терпимой) и в Своде законов Российской империи именовался «языческой». Несколько пренебрежительное отношение к буддизму со стороны православия было связано с особенностью сотериологического и онтологического учения буддизма: отрицание Бога как творца Вселенной и человека, его души, и принципиальное неприятие мира, как мира страдания, «недолжного», иллюзорного, «безопорного», связанного с бесконечным перерождением человека и прочих живых существ в зависимости от их деяний (закон кармы). Столь жесткой концепции отрицания мира и всего мирского нет ни в одной религиозной традиции.

Что касается проблемы превращения раннего религиозно-философского учения Индии в мировую религию, то подавляющее большинство отечественных и зарубежных исследователей склоняются к мнению, что она сформировалась в I-II вв. н.э. на основе поздних источников и концепций учения махаяны. В этот период разрабатывается теория о «трех телах будды», появляется представление об Абсолюте (Ф. Щербатский охарактеризовал этот момент как появление монизма в буддизме) - будде в теле Закона (Дхармы), о Дхармакае, природа которого заключена во всем сущем и, «расширяя» которую, любое живое существо (прежде всего человек) в конце концов станет буддой. В более позднее время появляется целый пантеон будд и бодхисаттв (существ, стремящихся к просветлению). Роль бодхисаттв - существ, фактически достигших просветления, готовых стать буддами, но отказывающихся это сделать из сострадания ко всем существам мира-страдания и оказывающих помощь в достижении нирваны (или Дхармакаи), страдающих, видя несовершенство мира, - особенно возрастает по мере продвижения буддизма на север. Они чрезвычайно популярны в тибетском буддизме, их значимость в спасении человечества часто является более важной, чем «личное» спасение будд. Неудивительно в связи с этим, что глава тибетской школы Гелуг (Добродетели), господствующей в Тибете, Монголии, России, отчасти в Непале и Бутане, - Далай-Лама XIV является именно бодхисаттвой милосердия, а не буддой или иным местным или индийским божеством, которые постепенно внедрились в буддийский пантеон. Вместе с тем следует отметить, что основатель буддизма Будда-Шакьямуни постепенно начал почитаться как божество, в то время как его ближайшие ученики и последователи, многие их которых являлись религиозными философами, рассматривали его как учителя Дхармы (Буддийского закона).

Таким образом, ко времени появления в России (XVII в.) буддизм школы Гелуг уже значительно отличался от раннего буддизма и южной его ветви (тхеравада): он уже реально превратился в мировую религию, активно участвовал в процессе синкретизма, ассимилируя традиционные формы религий, иногда сосуществуя с ними, получая обратный импульс и формируя таким образом традиционные или региональные варианты буддизма.

Подобный процесс происходил и до сих пор происходит в России. Значительно отличается в этом смысле буддизм в Тыве, мирно сосуществующий с шаманизмом, в результате чего формируется своеобразный синкретический комплекс, тем более что для этого есть веские основания: и буддизм, и шаманизм делают акцент на практике изменения сознания (медитация и камлание шаманов).

Входя в XXI в., буддизм в России отставал от буддизма в других буддийских странах лет на тридцать в связи с политикой Советского государства в отношении религии, а приблизительно лет на десять он вообще был стерт с религиозной карты России и мира - буддийские республики (Бурятия, Калмыкия, Тыва) оказались, в сущности, «атеистическими». Были уничтожены и разграблены все буддийские монастыри и храмы (заодно досталось и православным); наиболее выдающиеся представители буддистской элиты (монахи высокого ранга, знатоки буддийского учения) были расстреляны или погибли в сталинских лагерях, значительная часть монашества подверглась репрессиям, остальных вынудили отказаться от сана и вернуться к мирской деятельности. Можно провести некоторые аналогии с ситуацией в Китае во время «культурной революции» (хотя там буддийские монахи в основном были отправлены на «перевоспитание» и таких жестких репрессий, как в России, не было), а также с ситуацией в Кампучии в период правления красных кхмеров во главе с Пол Потом, когда буддистское духовенство полностью уничтожалось.

По-видимому, из соображений политкорректности (стало происходить некоторое оживление религиозной жизни во время Второй Мировой войны и некоторое время спустя, когда практически все существовавшие, хотя и весьма потрепанные, конфессии проявили патриотические настроения, за что власти позволили им частично и под контролем восстановить свои структуры) в 1946 г. было восстановлено Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ). В Бурятии и Читинской области восстановили два храма, имевших несколько музейный характер и демонстрировавших западному миру соблюдение принципа Конституции СССР о свободе совести. Вместе с тем это событие оказало позитивное воздействие на верующих, хотя их религиозная деятельность (и особенно деятельность немногочисленного духовенства) находилась под неусыпным контролем государства.

Отсутствие в России (прежде всего в европейской части) в течение нескольких десятилетий XX в. условий для естественного развития традиционного и транснационального буддизма, который начал развиваться приблизительно в то же время, что и на Западе, и имел массу преимуществ, сказывается по настоящее время. Именно в России, в Санкт-Петербурге, был открыт первый в Европе храм-дацан, вокруг которого образовалась община из представителей не только этносов - носителей буддизма, но и русских, а также представителей других национальностей; в частности, в нем принял буддизм известный тибетолог Б. Владимирцов. Храм-дацан посещали многие ученые-буддологи и представители российской интеллигенции.

Идеи буддизма и их оценку можно найти в работах философов, писателей и поэтов Серебряного века, в трудах евразийцев. Российская интеллигенция живо откликнулась как на строительство храма, открывшегося в 1913 г. (первая служба была проведена к 300-летию дома Романовых), так и на буддийские идеи, которые были изложены в лекциях крупного буддиста А. Доржиева.

В этот период у России существовал уникальный шанс для развития буддизма в сторону мировой, транснациональной религии, которая могла способствовать более интенсивному диалогу культур и конфессий, поскольку на ее территории находился мощный ареал традиционной буддийской культуры, в то время как в странах Запада ничего подобного не было. В советское время появились так называемые бродячие ламы, которые, действуя на свой страх и риск, исполняли определенные буддистские требы, связанные с каким-либо важным событием в жизни верующих. После частичного восстановления структуры сангхи (буддийской общины в широком смысле, часто именуемой в литературе буддийской церковью) небольшие буддистские общины стали появляться на территории СССР в наиболее крупных городах (Ленинград, Москва, Тарту, Киев и др.). Они объединялись молодежь под руководством знающего один из восточных языков и буддийское учение человека. Здесь они по мере возможности изучали основы буддизма по редким изданиям книг (в частности, В. Васильева, Ф. Щербатского, О. Розенберга и др.). Часть этих книг была переиздана (не целиком) в конце 80-х гг. XX в. Известна группа во главе с ученым-буддологом Б. Дондароном, в которую входили молодые люди не только из Бурятии, но и из Ленинграда, Москвы, Тарту и других городов России. Эта группа была разогнана, а Дондарон посажен в тюрьму, где он умер в 1974 г. Многие участники этой группы, принадлежавшей к школе Гелуг, лишились работы, карьера многих молодых востоковедов так и не состоялась. Всего таких незарегистрированных групп было около пятнадцати. В результате буддизм начал уходить в «подполье».

В XXI в. буддизм в России возродился и продолжил развивать тенденции, характерные для стран традиционного буддизма, где внимание акцентировалось на традиционных (региональных) формах, так и транснациональные группы. В целом можно отметить, что за последние 15 лет в буддийских республиках и регионах произошли значительные перемены: интенсивно восстанавливались старые храмы, строились новые. Далай-Лама XIV для возрождения института духовенства с согласия региональных и федеральной властей отправил в Россию тибетских монахов для обучения будущих российских монахов. Молодые люди, решившие посвятить себя духовной деятельности, поступают во вновь открывшиеся буддийские учебные заведения (Буддийская академия, другие духовные учебные заведения). Многие посещают так называемые дхарма-центры, где проходят обучение не только будущие монахи, но и миряне. Молодым монахам предоставляется также возможность получить образование в монастырях буддийского Востока. Значительное число тибетцев работает (читает лекции, проводит службы, занимается с желающими изучать тибетский язык - язык буддийской службы) по приглашению общин в регионах и за их пределами.

Несмотря на слабость буддизма в республиках и необходимость консолидации, вместо одного некогда существовавшего центра (ЦДУБ), появилось несколько разных национальных религиозных сангхи (Церкви). Таковы Буддийская традиционная сангха России и Духовное управление буддистов в Бурятии, Объединение буддистов Калмыкии и Духовное правление Хамбо-ламы в Тыве. Все они достаточно разобщены, хотя в 1991 г. была предпринята, к сожалению неудавшаяся, попытка провести учредительную конференцию в петербургском дацане, с тем чтобы создать единый буддийский центр с собственным издательством и журналом, который смог бы объединить всех буддистов России - традиционных и транснациональных (относящихся к самым разнообразным школам и направлениям буддизма в европейской части России).

Кроме того, пребывание Далай-Ламы XIV в эмиграции в Индии (г. Дхарамсала) создает серьезные проблемы для развития буддизма Гелуг в Тибете, в том числе возникает ряд политических проблем, касающихся всего буддийского мира.

Некоторое время назад с благословения его Святейшества Далай-Ламы в Китае было найдено новое воплощение умершего панчен-ламы - второго по значимости после Далай-Ламы. Китайское правительство не признало выбранного Далай-Ламой XIV мальчика перевоплощением панчен-ламы и выдвинуло кандидатуру своего панчен-ламы, так что формально тибетскую сангху возглавляют два панчен-ламы (один - китайский, другой - «дхарамсальский»). На самом деле в Китае признается панчен-лама, лишь избранный духовенством Китая, но при этом решение Далай-Ламы по поводу кандидатуры нового панчен-ламы является авторитетным для всех последователей Гелуг в Монголии, Бурятии, Тыве, Калмыкии, Непале, Бутане, Индии и других странах, где распространена не только школа Гелуг, но и другие школы тибетского буддизма. В настоящее время Далай-Лама становится духовным наставником всего тибетского буддизма, является духовным авторитетом для многих других школ нетибетского толка. Многие буддисты самых разных школ и направлений стремятся получить его благословение.

Современный Буддизм

В современном мире многие основополагающие концепции буддизма Гелуг используются различными силами в политических целях. Для массы буддистов, последователей Гелуг, авторитет Далай-Ламы XIV как духовного руководителя и «живого бодхисаттвы на земле» чрезвычайно велик, поэтому решение китайского правительства, поддержанное китайскими и тибетскими буддийскими иерархами, входящими в Китайскую буддистскую ассоциацию, не пользуется поддержкой большинства тибетцев (как в Китае, так и за его пределами). В связи с потеплением отношений КНР и России последняя отказала Далай-Ламе в визе для поездки в Россию, в частности на религиозный саммит, прошедший летом 2006 г.

Далай-лама, как уже отмечалось, является высшей главой российского буддизма школы Гелуг. Он принимается европейскими и азиатскими странами, которые имеют деловые отношения (экономические, политические) с Китаем. Вместе с тем они приглашают Далай-ламу на проведение буддийских праздников, которые отмечаются западными буддистами, открытие храмов, пагод и т.д.

Все эти процессы в современном буддизме оказывают важное воздействие на восстановление «буддийского менталитета» российских буддистов, им помогают своей общности с буддийским миром, особенно с теми буддийскими странами, которые находятся в непосредственном соседстве с Россией. В советское время буддисты России не были вовлечены в столь стремительно происходящие в мире процессы, хотя международные связи поддерживались (на уровне высших иерархов). Сегодня эта вовлеченность носит массовый характер. В Москве создан Центр тибетской культуры, курируемый Далай-Ламой XIV (главная цель - возрождение буддизма в России). Эту миссию, как правило, исполняют тибетские монахи, которые занимаются проповеднической деятельностью в Калмыкии, Тыве, Бурятии, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов, куда их приглашают буддистские общины. Республики, где исповедуют буддизм, были вынуждены принять помощь извне, чтобы начать на практике восстанавливать основные структуры буддизма, реконструировать его в этнической памяти народов. Сложившаяся ситуация не может считаться нормальной, но за пятнадцать лет невозможно восстановить то, что разрушалось в течение шестьдесяти. К тому же, если мы вспомним судьбу калмыков и их депортацию, разрушение не только буддизма, но и культуры и государственности калмыков, то становится понятно, что многие проблемы, особенно касающиеся религии, пришлось начинать решать едва ли не с чистого листа.

Все эти процессы сказываются на российском буддизме. С одной стороны, они, вне всякого сомнения, способствуют постепенному повышению уровня знаний буддийского учения среди народов «буддийских республик», особенно среди молодежи, которая собирается продолжить путь ученичества, может быть, даже избрать монашеский путь. С другой стороны, буддисты России вовлекаются в общебуддийские процессы, вступают в культурные и духовные контакты со странами, составляющими буддийскую цивилизацию; в общинах идет жизнь, которая, собственно, и должна происходить в лоне мировой религии, причем в ней может участвовать все население без исключения (посещать лекции, службы, участвовать в массовых молебнах и т.д.).

Вместе с тем буддисты России (в большинстве своем последователи школы Гелуг) вовлекаются, часто невольно, в сложные политические ситуации, связанные с тибетским буддизмом. Так, поддержка российскими буддистами Далай-Ламы XIV и избранного им панчен-ламы создала некоторую напряженность в отношениях России и Китая. Подобная ситуация возникла, в частности, в преддверии последних Олимпийских игр в Пекине. Однако следует отметить, что российский буддизм, в конце концов начнет самостоятельно и плодотворно развиваться в России. Но это случится только тогда, когда в регионах появится российское буддийское духовенство, авторитетное, способное продемонстрировать высокую нравственность. Кроме того, важно учитывать и тот факт, что региональные формы буддизма (бурятская, калмыцкая) за несколько столетий формирования в России во многом стали отличаться от тибетской. Обучение тибетскому буддизму, что можно рассматривать как положительное явление в данной ситуации, тем не менее нивелирует многие специфические формы бурятского, калмыцкого, тувинского буддизма. Эта проблема беспокоит многих представителей буддийского духовенства, особенно в Бурятии, где региональная форма была наиболее сильной и устойчивой.

В Бурятии работает Буддийская академия, где проходят обучение ламы из Бурятии и Калмыкии; создаются буддийские учебные заведения и дхарма-центры в других монастырях. Часть молодых буддистов, как отмечалось, проходит обучение в странах Востока. Однако институт ламского духовенства в России все еще находится в стадии формирования, по-настоящему он еще не сложился. Судьба бывших учеников - ныне лам, достаточно проблематична. Трудно сказать, захотят ли они посвятить свою жизнь монашескому образу жизни, духовному образованию, они способны ли стать наставниками и т.д.

Существует еще одна важная проблема в традиционном буддизме Гелуг: официальным языком буддийской службы в этой школе является тибетский, однако далеко не все ламы знают его в достаточном объеме, не говоря уже о прихожанах. Это создает дополнительные трудности, связанные с восстановлением у верующих-буддистов определенных навыков и знаний религиозной практики и реконструкции «культового поведения», которые были утрачены в советский период. В свое время (в конце XIX и в начале XX в.) этот вопрос обсуждался представителями реформированного буддизма (обновленцами). Они говорили о необходимости перевода на монгольский, калмыцкий, тувинский языки языка буддийской литургии, непонятного большинству простого народа, а иногда и самим ламам. Этот вопрос до сих пор остается открытым, но он весьма существен для успешного возрождения буддизма в России.

В современном буддизме в России существует два основных типа буддистских организаций: общины традиционной школы тибетского буддизма Гелуг и разнообразные общины и группы, относящие себя к школам буддизма, которые не принадлежат к школе Гелуг, а иногда не связаны даже с тибетской формой буддизма. Если традиционный буддизм Гелуг в России достаточно консервативен, то буддизм за пределами регионов своего традиционного распространения становится все более секулярным, транснациональным. В научной литературе он получил название «глобальный буддизм» и связывается с европейским освоением духовной культуры Востока. В настоящее время он представляет собой некий интеллектуально-духовный источник философско-религиозного характера, доступный всем и каждому, что, собственно, и подтверждает статус буддизма как мировой религии.

В настоящее время так называемый транснациональный, глобальный буддизм, его школы и общины продолжают создаваться в регионах, где буддизм никогда не существовал исторически и где он не имеет исторических корней. Это, на наш взгляд, довольно интересное явление. Правда, в условиях России оно способствует возникновению новых и неожиданных проблем. Как правило, подобные общины имеют ряд характерных черт.

Во-первых, в основном это общины или группы мирян - последователей буддизма во главе не с монахом, а с наиболее авторитетным и знающим учение членом общины. Подобные группы формировались еще в советском «подполье». Во-вторых, во многом они являются объединением единомышленников (часто просто хорошо знакомых людей), которые в силу интереса к буддизму вступили в эту общину. Таким образом, многие подобные общины, как правило, носят «камерный характер» и объединены дружескими отношениями, что очень важно в наше время, когда человек чувствует себя «покинутым» и одиноким. В-третьих, у этих общин существуют определенные проблемы, связанные с передачей своего учения. Опыт подобных общин и групп в странах Западной Европы и США показывает, что буддизм в них не передается из поколения в поколение (традиционным путем). Дети, внуки «нетрадиционных» буддистов редко сами становятся буддистами. Однако они воспитываются в атмосфере толерантности и уважения к иной вере, иной традиции, что очень ценно уже само по себе. Тем не менее буддизм на Западе существует в таком «глобальном» виде уже более ста лет и оказал значительное воздействие на культуру. Можно назвать Ф. Ницше, П. Тиллиха, Э. Фромма, философию экзистенциалистов, не говоря уже о западных писателях (Г. Гессе, Д. Сэлинджер, Э. Паунд и т.д.). В-четвертых, последователи буддизма в этих общинах больше занимаются изучением буддийской философии и практикой медитации. Их в меньшей степени, чем традиционных буддистов, объединяет религиозная вера и единые исторические и культурные корни.

В России интерес к буддизму, безусловно, будет постоянно подпитываться имеющейся у нас буддийской традиционной культурой и станет достаточно стабильным и даже усилится по мере возрождения буддизма школы Гелуг. Вместе с тем в настоящее время и исследователи буддизма, и его последователи сталкиваются с рядом сложностей. В частности, существует некоторая напряженность между последователями традиционной школы Гелуг и школами транснационального буддизма (как тибетскими, так и иных толков). Она не слишком явно выражена, но реально существует.

Последователи «глобального» буддизма, как правило, являются представителями самых разных национальностей (среди них лишь незначительное число бурят, калмыков, тувинцев, т.е. представителей этносов, которые традиционно связаны с буддизмом Гелуг). Но они зачастую имеют более высокий уровень образования, больше интересуются философией буддизма и различными буддистскими практиками. «Традиционные» же буддисты, проживающие в Бурятии, Калмыкии, Тыве, Читинской и Иркутской областях и др., особенно сельское население, более консервативны, больше вовлечены в буддистскую практику, обряды и службы, которые проводятся в буддийских монастырях (дацанах, хурулах, хурэ). В их сознании в значительной степени превалирует религиозная вера, они, как правило, мало занимаются изучением буддийской философии. Правда, сейчас в регионах традиционного буддизма появляются дхарма-центры и буддийские институты. Однако восстановление буддийского менталитета и, главное, овладение буддийским учением продвигается довольно медленно.

Вместе с тем «глобальный» буддизм и его школы, появившиеся в России, имеют достаточно жесткое «буддийское» ядро, привязаны к учению конкретной школы (японских - Дзэн, Нитирэн, тибетских - Кагьюдпа, Сакьяпа и т.д.). Поэтому их некорректно относить к «новым религиозным движениям», которое более эклектичны и в которых иногда трудно определить «конфессиональное ядро». Все они объединены общебуддийскими концепциями, хотя часто имеют некоторые философские и идеологические новации. В частности, это проявляется в учении международной (возникшей в Японии) организации Сока гаккай (Общество по созданию ценностей), филиалы которой уже появились в России. Ее нынешний президент Д. Икэда, обладающий чертами харизматического лидера, активно использует всевозможную научную, социально-политическую лексику, приспосабливая «буддийское» ядро (основанное на учении Нитирэн) к современной западной философии, экологическим теориям, психологии, вообще к проблемам современного мира. Их последователи вовлечены в буддистскую культовую практику, стремятся как можно ближе к оригиналу реконструировать в новой среде традицию той школы, практику которой они используют.

К особенностям распространения транснационального буддизма можно отнести тот парадоксальный факт, что большинство его школ появилось в России не с Востока (что было бы естественно), хотя есть и такие, а с Запада - из крупных западноевропейских или американских центров. Попав на западную почву, именно там они проходили процесс ассимиляции к западным реалиям, иногда существенно изменяясь. В связи с этим получается странный синдром: Россия, имеющая собственный традиционный буддизм, получает буддизм иного толка уже как бы из вторых рук - адаптированный к западному образу жизни и западному менталитету. Тем не менее и «западный» буддизм, как правило, либо привязан к учению какой-то конкретной школы, либо разделяет основные концепции буддизма. Исключением являются школы чистой медитации, которые вообще могут быть никак не привязаны к буддизму. К подобным школам скорее подходит определение известного американского ученого-исследователя современных буддистских организаций в Японии Г. Байрона-Эрхарта, который назвал их «старым вином в новых бутылях», где старое вино - это догматика той или иной буддийской школы, а новые бутыли - новые организационные формы и современные философские концепции, вплетенные в ткань учения их современными идеологами.

В настоящее время на территории России существует уже более 200 буддистских общин, групп и организаций.

В связи с тем, что в последнее время Далай-Лама XIV не посещает Россию, представители России более активно посещают место его пребывания в Индии - Дхарамсалу (здесь же находится крупнейший буддийский университет). Недавно от буддистов Калмыкии он получил орден Белого Лотоса, состоялась его встреча с Главой Республики Калмыкия К. Илюмжиновым. К сожалению, отсутствие непосредственного общения российских буддистов с Далай-ламой из-за отказа российского правительства выдать ему визу на въезд в Россию, отрицательно сказывается на развитии современного буддизма. Ослабляются контакты не только с Далай-ламой, но и с некоторыми буддистскими странами, хотя ламы, посланные Далай-ламой в Россию, продолжают свою историческую миссию по возрождению буддизма.

В европейской части России действует больше половины всех существующих общин и организаций. Картина буддийской жизни за пределами традиционного распространения буддизма крайне пестра и разнообразна. На территории России действуют Всероссийский центр дальневосточного буддизма махаяны (ВЦДБМ), Международная ассоциация буддизма Карма Кагыю (штаб-квартира в Санкт-Петербурге), значительное количество независимых буддийских групп и общин, принадлежащих к самым разнообразным школам и направлениям буддизма (Белгород, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону и др.). В последнее время наблюдается рост групп тибетского буддизма, в частности школы Гелуг. В Москве в 2008 г. община тувинского буддизма с разрешения Правительства Москвы открыла юрту-дацан, характерную для кочевников. Пока это первое буддийское сооружение в столице.

В общинах, которые часто возглавляются светскими последователями транснационального буддизма, существует практика приглашения монахов и проповедников из всех стран мира (из Индии, Кореи, Японии, Вьетнама, а также Германии, Франции, США и др.). Традиционные и транснациональные общины занимаются активной социальной деятельностью. Они регулярно проводят медитации за мир на Земле, оказывают (хотя и в ограниченных размерах) благотворительную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам Чернобыля, осуществляют социально-психологическую помощь в тюрьмах, в местах заключения и т.д.

Основная проблема в современном традиционном буддизме - отсутствие достаточного числа образованных лам, децентрализация, нежелание традиционных буддистов объединяться, а также такие помехи возрождению буддизма, как преобладание веры над знанием основных религиозных и философских положений, слабые контакты с представителями транснационального буддизма. К тому же отсутствует полная информация о деятельности общин, нет единого печатного органа, базы данных.

Пустая кушетка

Продолжаем познавать себя! Сегодня я хочу познаком...

Пустая кушетка

Продолжим говорить о нормах взаимоотношений? На оч...

С момента возникновения буддизм прошёл три основные стадии: начинался он как монашеская община, проповедовавшая бегство от реальности (эскапизм), затем превратился в своего рода религию цивилизации, объединившую различные культуры и традиции многих стран Азии, и, наконец, стал культурной религией, т.е. религией, формирующей культуру, по-разному вошедшей в культурные традиции многих стран и народов. На современном этапе в буддизме можно различить и черты сектантской религии (например, в странах, где буддисты вынуждены скрывать своё вероисповедание, как это было в СССР), и черты религии цивилизации (новые международные объединения буддистов разных стран, например Всемирное братство буддистов), и, конечно же, черты культурной религии (новые буддийские общества на Западе).

Пожалуй, ни одна из восточных религий не вызывала у европейцев таких сложных и противоречивых чувств, как буддизм. И это вполне понятно - буддизм как бы бросал вызов всем основным ценностям христианской европейской цивилизации. В нём отсутствовало представление о боге-творце и вседержителе вселенной, он отказался от понятия души, не было в нём и религиозной организации, подобной христианской церкви. А главное, вместо райского блаженства и спасения он предлагал верующим нирвану, принимающуюся за полное небытие, ничто. Неудивительно, что человеку Запада, воспитанному в христианских традициях, такая религия казалась парадоксальной, странной. Он видел в ней отклонение от самого понятия религии, образцом которой считалось, естественно, христианство.

Для некоторых западных мыслителей идеи буддизма как религии, противоположной христианству, но столь же распространённой и почитаемой в мире, стали важным орудием критики западной культуры, западной системы ценностей и самого христианства.

К этим мыслителям относятся прежде всего Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше и их последователи. Именно благодаря им, а также основателям новых синтетических религиозных течений, во многом противопоставлявших себя христианству (например, Елене Блаватской и её сподвижнику полковнику Олькотту, основателям Теософского общества), в конце XIX - начале XX вв. буддизм начал распространяться на Западе и в России.

К концу XX столетия Запад пережил уже много волн увлечения буддизмом в разных его формах, и все они оставили в западной культуре заметный след.

Если в начале XX в. европейцы зачитывались текстами палийского канона в переводах виднейших буддологов, то после Второй мировой войны благодаря переводам Э. Конзе европейский мир познакомился с махаянскими сутрами. Приблизительно в это же время известный японский буддист Судзуки открыл для Запада дзэн, увлечение которым не прошло и до сих пор.

Буддизм получил распространение в большинстве европейских стран: буддистские организации, центры и небольшие группы имеются практически во всех странах Западной Европы, а также в отдельных странах Восточной Европы. Почти во всех западноевропейских странах находятся филиалы международной буддийской организации «Интернационал Сока гаккай». Старейшими в Европе являются буддийские организации в Германии (с 1903 г.), Великобритании (с 1907 г.), Франции (с 1929 г.). В Гамбурге в 1955 г. был образован Германский буддийский союз, т.е. центр, объединяющий буддийские организации ФРГ. Во Франции было основано общество «Друзья буддизма». Наиболее крупной и влиятельной организацией в Европе считалось и Буддийское общество Великобритании. В Великобритании существуют также Буддийская миссия (с 1926 г.), Лондонская буддийская вихара, храм Буддхаладина, Тибетский центр и другие общества (всего около сорока). Многие члены буддийских обществ в Европе являлись известными буддологами, проповедниками буддизма.

В наши дни растёт популярность тибетского буддизма. Высокий авторитет нынешнего Далай-ламы, который из-за преследования китайских властей живёт в изгнании - в Индии, немало способствовал известности учения школы гелукпа. Всё это позволяет сказать, что буддизм, оказавший влияние на движение битников и хиппи, на творчество американских писателей, таких, как Джером Сэлинджер, Джек Керуак и другие, стал составной частью современной западной культуры.

В России влияние буддизма долгое время практически не ощущалось, хотя на её территории проживают народы, исповедующие буддизм в монгольском варианте (буряты, калмыки, тувинцы). Сейчас на волне общего религиозного возрождения наблюдается оживление деятельности буддистов. Созданы Буддийское общество, Буддийский университет, восстанавливаются старые и открываются новые буддийские храмы и монастыри (дацаны), издаётся большое количество буддийской литературы. В обеих российских столицах и в ряде других городов действуют центры сразу нескольких буддийских традиций.

Наиболее влиятельная буддийская организация - созданное в 1950 году всемирное братство буддистов. Литература буддизма обширна и включает сочинения на пали, санскрите, гибридном санскрите, сингалезском, бирманском, кхмерском, китайском, японском и тибетском языках.

Развитие буддизма с 1990

В Бурятии, Калмыкии, Туве, Санкт-Петербурге восстанавливаются уцелевшие буддийские храмы и открываются новые, при монастырях создаются учебные заведения, приглашаются тибетские учителя.

В России буддизм обретает также популярность среди русских и других народов.

В настоящее время в России представлены многие буддийские школы: тхеравада, несколько направлений Махаяны, в том числе японский дзэн, корейский сон и практически все школы тибетского буддизма.

Буддизм в Российской Федерации провозглашён одной из четырёх традиционных для России религий, наряду с православием, исламом суннитского толка и иудаизмом.

18 мая - 19 мая 2009 года в Москве впервые в России прошел форум «Дни традиционного российского буддизма». Участие в этом мероприятии приняли представители Бурятии, Калмыкии и Тувы. В рамках форума состоялся диалог различных школ буддизма, практикующих буддистов и представителей российской буддологической школы. Форум проходил в Международном Центре-музее имени Н.К. Рериха

В настоящее время имеется множество буддийских школ и храмов, вот некоторые из них:

Буддавихара (полное название: Ват Буддавихара) - дом в поселке Горелово (Санкт-Петербург). Принадлежит на правах частной собственности гражданину Таиланда Пхра Чатри Хемапандха с 15 октября 2006 года он объявил его буддийским храмом.

Этимология

Ват - это индокитайское обозначение монастыря. Будда вихара можно перевести как «Обитель Будды»

Гусиноозёрский дацан (также Тамчимнский, Хулунномрский, ранее Хамбимнский; тибетское монголизированное название - «Дашим Гандамн Даржалимнг») - буддийский монастырь на территории Республики Бурятия; с 1809 по 1930-е годы - резиденция Пандито-хамбо лам, центр традиционного буддизма в России. Памятник истории и архитектуры.

Дацан - буддийский монастырь-университет у российских бурят. Также в Тибете дацанами называют отдельные «факультеты» буддийских монастырей.

До революции в России насчитывалось 35 дацанов (32 - в Забайкальской области, 2 - в Иркутской губернии, 1 - в Санкт-Петербурге), в настоящее время функционирует около 30.

Система образования в дацанах

Наиболее крупные дацаны имели три факультета - общий (философский - цанид), медицинский и тантрический (гью; джуд), в небольших дацанах был только общий факультет; на тантрический факультет принимали только монахов, получивших общую философскую подготовку, а в группы по изучению «Калачакра тантры» - только самых способных из числа допущенных к изучению тантр.

Система «цанид» предполагала последовательное изучение пяти дисциплин, на что уходило около пятнадцати лет (как правило, родители отдавали в монастыри детей в очень раннем возрасте):

1. Логика (прамана) - по сочинениям Дхармакирти.

2. Парамита (путь Махаяны) - по тексту Майтреи-Асанги «Абхисамаяланкара»).

3. Мадхъямака (по трактату Чандракирти «Мадхьямакаватара»).

4. Виная (прежде всего, Виная муласарвастивадинов).

5. Абхидхарма (по «Абхидхармакоше» Васубандху и «Абхидхармасамуччае» Асанги).

Буддийский храм в Санкт-Петербурге (современное официальное название: Санкт-Петербургский Буддийский Храм «Дацан Гунзэчойнэй») - первый в Европе буддийский храм.

История

Представитель Далай-ламы в России Агван Доржиев получил разрешение на строительство храма в столице в 1900 году. Деньги на строительство были пожертвованы Далай-ламой XIII, Агваном Доржиевым, а также собраны буддистами Российской империи. Храм был построен архитектором Г.В. Барановским в соответствии с канонами тибетской архитектуры. Для научного руководства строительством был создан комитет ученых-востоковедов, куда вошли В.В. Радлов, С.Ф. Ольденбург, Э.Э. Ухтомский, В.Л. Котвич, А.Д. Руднев, Ф.И. Щербатской, Н.К. Рерих, В.П. Шнейдер. Строительство продолжалось с 1909 по 1915 год, однако первые службы в храме начали уже в 1913 году. Освящение храма состоялось 10 августа 1915 года. Настоятелем был лама Агван Лобсан Доржиев.

В 1919 году храм подвергся разграблению. В 1924 году вновь начал функционировать до 1935 года, когда храм был закрыт, а буддийские монахи репрессированы.

Во время Великой Отечественной войны в храме была устроена военная радиостанция. Она оставалась в здании до 1960-х годов, использовалась как «глушилка». 25 ноября 1968 г. здание было объявлено памятником архитектуры местного значения. 9 июля 1990 года решением исполкома Ленгорсовета храм был передан буддистам.

Золотая обитель Будды Шакьямуни (калм. Бурхн Багшин алтн с?м) - крупнейший буддистский храм республики Калмыкия и Европы [источник не указан 96 дней]. Освящён 27 декабря 2005 года. В храме расположена самая высокая в Европе статуя Будды.

Иволгимнский дацамн «Хамбымн Сумэм » (также «Гандамн Дашим Чойнхорлимн»; бурят. Т?гэс Баясгалантай?лзы номой Х?рдын Хиид - «монастырь Колесо учения, приносящее счастье и полное радости») - крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма России, духовная столица Буддийской традиционной сангхи России, памятник истории и архитектуры. Расположен в Республике Бурятия в селе Верхняя Иволга.

Так же есть Российская Ассоциация буддистов школы Карма Кагью.

Централизованная религиозная организация «Российская Ассоциация буддистов школы Карма Кагью» (ранее называвшаяся Международной, далее - Ассоциация) была создана в 1993 г. буддийскими центрами и группами России, Украины и других стран постсоветского пространства для сохранения, развития и распространения буддизма школы Карма Кагью и разнообразной помощи нашим Центрам в их работе, то что на канцелярском новоязе называется содействием объединениям, входящим в состав Ассоциации, в осуществлении права на свободу вероисповедания.

Управляется она демократически: высшим органом - Конференцией представителей Центров, а в промежутках между конференциями - Советом из этих представителей, постоянным членом которого является Лама Оле Нидал. Для представительства в различных учреждениях и подписания разных бумаг есть Президент. Штаб-квартира Ассоциации (и юридический адрес) находится в Санкт-Петербурге.

Ассоциация осуществляет координа-информа-организа-коммуника- и прочие объединяющие «- ционные» функции - во всем, что касается не одного, а многих или всех центров - расписания поездок учителей и устройство больших курсов, информационная поддержка, издание литературы, помощь в строительных проектах.

С выходом в октябре 1997 года нового религиозного закона, запрещающего полноценную деятельность религиозных объединений, существующих менее 15 лет в данном месте или не принадлежащих к какой-нибудь централизованной организации, у Ассоциации появилась еще одна важная официальная роль. Ассоциация, как централизованная всероссийская религиозная организация, признанная традиционной на правительственном уровне, учреждает новые центры и подтверждает принадлежность уже существующих к буддийской традиции, что является основанием для их госрегистрации.

Журнал «Буддизм России» посвящён истории и современному положению буддизма в России, публикации и объяснению буддийских текстов, поддержке ненасильственного сопротивления тибетского народа китайскому оккупационному режиму. На сайте помимо архива наиболее интересных материалов журнала, выходящего с 1992 г., размещаются наиболее актуальные из текущих новостей буддизма.

Журнал «Буддизм.ru»

Издается Религиозной организацией Российская ассоциация буддистов школы Карма Кагью с 1994 года, выходит дважды в год.

В каждом номере вы найдете материалы, посвященные теории и практике буддизма, работе центров Карма Кагью, жизни современных российских и западных буддистов.

В рубрике «Буддология» регулярно публикуются работы известных ученых-историков и востоковедов. Рубрика «Искусство» предоставляет возможность окунуться в мир буддийской живописи и скульптуры, а «Дождь мудрости» - это шедевры индийской и тибетской духовной поэзии.

Материалы на тему «Буддизм и наука» показывают взаимосвязь древнего учения о природе ума с новейшими открытиями в науке.

Выпускаются не только журналы, но книги, например книги издательства «Алмазный путь»:

Лама Оле Нидал «Каким все является. Учение Будды в современной жизни»

Лама Оле Нидал «Глубина славянского ума. Буддизм в вопросах и ответах. Том I»

В.П. Андросов «Буддийская классика Древней Индии. Слово Будды и трактаты Нагарджуны»

Калу Ринпоче «Мы все обладаем природой Будды»

- «Буддизм Ваджраяны в России: история и современность», сборник статей

Аудиокнига «КАКИМ ВСЕ ЯВЛЯЕТСЯ. ЛАМА ОЛЕ НИДАЛ»

Арт-проэкты.

В начале 2011 года планируется издание русско-английской версии иллюстрированной книги «Пространство и Блаженство», выпущенной в 2004 году в буддийском издательстве г. Вупперталя (Германия) на немецком и английском языках («Raum & Freude, Space & Bliss»)

Фотовыставка «Буддизм в современном мире»

Открытие выставки состоялось в рамках III Международного Фестиваля «Буддизм.RU», который проходил в октябре 2008 года в г. Санкт-Петербурге. Экспозиция представлена тремя разделами, такими как: «Традиция живой Передачи опыта от учителя к ученику», «Символизм Будда-аспектов» и «Буддийские Ступы-монументы мира и счастья на земле». Все работы выполнены профессиональными фотографами, которые также являются практикующими буддистами.

А вот некоторые строительные проекты:

Ступа Просветления в Элисте

В 1995 году, во время визита Шамара Ринпоче в Россию, было решено возвести в столице Калмыкии Ступу Просветления - монумент, символизирующий просветленный ум Будды.

Осенью 1998 года было начато строительство под руководством квалифицированных лам.

Торжественное открытие Ступы в Элисте произошло 28-го июля 1999 года. Церемонии открытия и освящения провел сам Цечу Ринпоче. На открытии присутствовало около 2500 местных и 500 приезжих буддистов.

Городской Центр во Владивостоке

Эпопея строительства здания центра началась в 1995 году с покупки участка, расположенного на самой высокой сопке города. С этого места открывается фантастический вид на бухту Золотой Рог, центральную гавань Владивостока и на Японское море.

Алтайский ритритный Центр

На Алтае, неподалеку от города Горноа лтайска строится центр для проведения медитационных курсов. Идея создания места для практик в горах Алтая возникла одновременно с появлением в Новосибирске медитационной группы Кагью - учеников Ламы Оле Нидала.

Нижегородский буддийский центр Алмазного Пути строит двухэтажное здание с жилым полуподвальным помещением и плоской эксплуатируемой кровлей, проект выполнен нижегородским архитектором.

И конечно Городской Центр в Красноярске.

Во время курса Махамудры в 2002 Лама Оле благословил покупку земельного участка площадью около 15 соток. С этого места открывается захватывающий вид на западную часть города, Саяны и Енисей. Новое здание это трехэтажное строение, ориентированное точно по сторонам света.

Назначение этих центров - дать возможность всем заинтересованным поближе познакомиться с современным буддизмом Алмазного Пути, и возможность начать практиковать вместе с ними.

Лекция № 11. Буддизм: основы вероучения и культа

1. История буддизма

2. Учения буддизма

3. Течения буддизма

4. Буддизм в современном мире

История буддизма

Буддизм – религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее в середине 1-го тысячелетия до н. э. в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни.

Сами последователи этого учения называли его «Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учение Будды). Термин «буддизм» был создан европейцами в XIX веке. Различные исследователи определяли буддизм по-разному, - как религию, философию, этическое учение, культурную традицию, цивилизацию, образование, как «науку о сознании».

Буддизм – древнейшая из мировых религий, признанная многочисленными народами с разными традициями. По замечанию Е. А. Торчинова, «Без понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока – индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до их последних оснований».

Буддизм возник в середине 1-го тысячелетия до н. э. на территории Индии. Согласно решению ЮНЕСКО, повлиявшему на празднование 2500-летия буддизма в 1956 году, условной датой возникновения буддизма является 543 год до н. э., когда Будда вступил в паринирвану. Большинство современных исследователей считает, что Будда умер в 486 году до н. э. Также поднимается вопрос о сдвижении периода жизни Будды таким образом, чтобы год его смерти относился к периоду 430-350 годов до н. э.

Буддизм зародился в середине первого тысячелетия до нашей эры на севере Индии как течение, оппозиционное господствовавшему в то время брахманизму. В середине VI в. до н.э. индийское общество переживало социально-экономический и культурный кризис. Распадались родовая организация и традиционные связи, происходило становление классовых отношений. В это время в Индии было большое количество бродячих аскетов, они предлагали свое видение мира. Их противостояние существующим порядкам вызывало симпатии народа. Среди учений подобного рода был и буддизм, который приобрел наибольшее влияние в обществе.

Большинство исследователей считают, что основатель буддизма был реальной личностью. Он был сыном главы племенишакьев, родившимся в560 г. до н.э. на северо-востоке Индии. Предание гласит, что индийский царевичСиддхартха Гаутама после беспечной и счастливой молодости остро ощутил бренность и безысходность жизни, ужас перед идеей о бесконечной череде перевоплощений. Он ушел из дому, для того чтобы, общаясь с мудрецами, найти ответ на вопрос: как можно человеку освободиться от страданий. Семь лет путешествовал царевич и однажды, когда он сидел под деревомБодхи, на него снизошло озарение. Он нашел ответ на свой вопрос. ИмяБудда означает «просветленный». Потрясенный своим открытием, он просидел под этим деревом несколько дней, а затем спустился в долину, к людям, которым начал проповедовать новое учение. Первую свою проповедь он прочел вБенаресе. Сначала к нему примкнули пять его бывших учеников, которые отошли от него, когда он отказался от аскетизма. Впоследствии у него появилось множество последователей. Его идеи были близки многим. В течение 40 лет он проповедовал в Северной и Центральной Индии.

В настоящее время буддизм распространён в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает сотни миллионов последователей.

Традиция связывает возникновение буддизма с именем принца Сиддхартхи Гаутамы. Отец скрывал от Гаутамы плохое, тот жил в роскоши, женился на любимой девушке, которая родила ему сына.

Толчком к душевному перевороту для царевича, как гласит предание, послужили четыре встречи. Вначале он увидел дряхлого старика, затем страдающего проказой и похоронную процессию. Так Гаутама узнал старость, болезнь и смерть – удел всех людей. Потом он увидел умиротворённого нищего странника, которому ничего не было нужно от жизни. Всё это потрясло царевича, заставило его задуматься о судьбах людей. Он тайно покинул дворец и семью, в 29 лет он стал отшельником и пытался найти смысл жизни. В результате глубоких размышлений в 35 лет он стал Буддой – просветлённым, пробуждённым. 45 лет Будда проповедовал своё учение, которое кратко может быть сведено к учению о четырёх благородных истинах.

В 781 году указом цэнпо (царя) Тисонга Децэна буддизм был объявлен государственной религией Тибета.

Учения буддизма

После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда Шакьямуни пришёл к выводу, что причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть пробуждения, в котором жизнь видится «такой, какова она есть», можно путём разрушения привязанностей и иллюзий устойчивости с помощью практики самоограничения (следования пяти заповедям) и медитации.

Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением, а получено им через медитативное созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, и результаты зависят от самого человека. Будда указывал, что принимать его учение необходимо только посредством проверки через собственный опыт: «Не принимайте моё учение просто из веры или из уважения ко мне. Подобно тому, как купец на базаре при покупке золота проверяет его: нагревает, плавит, режет – чтобы убедиться в его подлинности, так же проверяйте и моё учение, и только убедившись в его истинности, принимайте его!».

За две с половиной тысячи лет в процессе распространения буддизм впитал множество различных верований и обрядовых практик. Одни последователи буддизма делают упор на самопознание через медитацию, другие – на благие деяния, третьи – на поклонение Будде. Различия в идеях и правилах в разных буддийских школах вынуждают «признать «буддизмом» любое учение, считавшееся буддийским самой традицией». Но все они, как отмечает Е. А. Торчинов, базируются на следующих доктринах:

1. Четыре Благородные Истины:

1) Существует дуккха («всё есть дуккха») – страдание (не вполне точный перевод в духе христианского понимания). Более точно под дуккхой понимают: неудовлетворённость, беспокойство, тревожность, озабоченность, страх, глубокую неудовлетворённость непостоянством, «неполноту», фрустрацию.

2) У дуккхи есть причина (тришна или жажда: чувственных удовольствий, существования или несуществования, изменения, а также желание, основанное на ложном представлении человека о неизменности своего «Я»).

3) Существует возможность освободиться от дуккхи (прекратить действие её причины.

4) Существует путь, который ведёт к избавлению от дуккхи (восьмеричный путь, ведущий к нирване).

2. учение о причинно-зависимом происхождении и карме,

5. буддийская космология.

Последователи буддийского учения полагают, что эти принципы указал сам Будда, однако трактовки доктрин в разных школах могут сильно отличаться. Так последователи тхеравады считают данные доктрины окончательными, а последователи махаяны указывают на их условность и считают их промежуточным этапом в познании учения.

Доктор философских наук В. Г. Лысенко выделяет другой список основных элементов учения, которые являются общими для всех школ:

История жизни Шакьямуни,

Признание кармы и перерождений (сансара),

Четыре благородные истины и Восьмеричный путь,

Доктрины анатмавады и взаимозависимого происхождения.

Трактовка данного списка элементов в разных школах также неоднозначна. Так в отдельных текстах махаяны данные элементы характеризуются лишь в качестве искусных средств для привлечения внимания к буддизму «людей с обычными духовными возможностями».

Всё учение Будды неразрывно связано со срединным путём, который последователю необходимо находить заново в каждой новой ситуации. Согласно данному пути, Будда не приемлел ни аскетизма, ни его противоположности, гедонизма, выраженного в чрезмерном следовании наслаждениям. А в доктрине взаимозависимого происхождения с помощью данного пути Будда указывал как на ошибочность веры в кармический детерминизм (криявады), так и на ошибочность веры в случайность всех событий (ядриччхавады). Учение о срединном пути в виде «снятия всех оппозиций и их растворения в пустоте всего сущего» в дальнейшем развил Нагарджуна, основавший школу мадхьямаки (букв. «срединная»).

В буддийской «Сутре развязывания узла глубочайшей тайны» (Сандхинирмочане) провозглашается известная доктрина о трёх поворотах колеса Дхармы, согласно которой:

1. Во время первого поворота Будда проповедовал учение о Четырёх Благородных Истинах и причинно-зависимом происхождении (данный поворот связан с учением Хинаяны);

2. Во время второго поворота Будда проповедовал учение о пустоте и бессущностности всех дхарм (данный поворот связан с учением праджня-парамиты школы Мадхьямака, считавшей сутры праджня-парамиты окончательными, а сутры третьего поворота лишь промежуточными);

3. Во время третьего поворота Будда проповедовал учение о природе Будды и учение о «только лишь сознании», согласно которому «все три мира суть только лишь сознание» (данный поворот, который сутра характеризует как наиболее полный и окончательный, связан с учением школы Йогачара).

Невозможно стать последователем учения «по рождению», стать буддистом можно только через осознанное принятие «прибежища», под которым понимают три драгоценности:

Будду (под буддой в разное время понимали как Будду Шакьямуни, так и любого будду или просветлённого);

Дхарму (учение Будды, включающее в себя как опыт таковости «так как оно есть» или опыт буддовости, так и методы, ведущие к данному опыту, различные для разных людей. Кратким изложением Дхармы являются Четыре Благородные Истины);

Сангху (буддийское сообщество, под которым понимают как небольшую группу буддистов, так и всех буддистов вообще).

Наиболее важной драгоценностью буддийские учителя считают Дхарму. Не все буддийские наставники однозначно трактовали принятие прибежища. Например, шестой чаньский патриарх Хуэйнэн рекомендовал: «Советую тем, кто понимает, найти прибежище в тройной драгоценности собственной природы». После принятия прибежища мирянину также рекомендовалось соблюдать пять буддийских заповедей (панча шила): воздержание от убийства, воровства, распутства, лжи и опьянения. При проповеди Будда не акцентировал внимание на наказании за несоблюдение заповедей, опираясь не на страх или совесть своих последователей, а на здравый смысл, согласно которому при выполнении данных заповедей станет более возможной «личная и социальная гармония». В целом, методы борьбы со страстями, созданные Буддой, отличаются от методов более ранних аскетических школ. Будда указывал на необходимость не подавления чувств, а на необходимость развития непривязанности к вещам и явлениям, необходимость сознательного контроля и практики самонаблюдения (пали сати, санскр. смирти).

Для получения умения помогать живым существам в прекращении их страданий, что является главной целью буддизма, буддисты в первую очередь пытаются уничтожить «три яда»:

Неведение относительно истинной природы, являющееся, согласно двенадцатичленной формулы бытия, «корнем сансары»;

Страсти и эгоистические желания;

Гнев и нетерпимость.

В учении раннего периода и в последующее время важную роль занимала буддийская медитация. В широком смысле она представляет собой совокупность методов физического и духовного самосовершенствования, связанных с тремя группами практик восьмеричного пути. В узком смысле под буддийской медитацией понимается бхавана или «культивирование», состоящее из практики самонаблюдения смрити, концентрации внимания (самадхи и дхьяны) и интуитивного прозрения (праджни) истинности основ буддийского учения.

Жизнь, согласно буддизму, представляет собой проявление сочетаний или «потоков» дхарм, являющихся нематериальными частицами или «индивидуализированными атомарными событиями, составляющими опыт живых существ». Это в равной степени относится как к человеку, так и, например, к камню. В случае, когда сочетание дхарм распадается, считается, что наступает смерть. После чего дхармы формируются в новое сочетание, тем самым запускается процесс реинкарнации, на который влияет полученная в прошлой жизни карма. Отрицая какую-либо «неизменную духовную субстанцию», существующую при перерождении, буддисты часто поясняли процесс перерождения при помощи следующей «процессуальной» модели: когда горящая свеча соприкасается с негорящей, пламя не передаётся, но является причиной, из-за которой начинает гореть вторая свеча. Бесконечный процесс перерождений, в ходе которого индивид испытывает страдания, возможно прекратить с достижением нирваны – «состояния покоя, блаженства, слияния с Буддой как космическим Абсолютом».

Человек в буддизме представляет собой динамическую психосоматическую систему из взаимодействующих дхарм, которые делятся на пять групп (скандх): рупа – тело и органы чувств; ведана – ощущение (приятное, неприятное и нейтральное); санджня – восприятие, распознавание, идентификация объектов (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и мысли); санскары – намерение, благоприятные и неблагоприятные кармические или волевые импульсы, выражающиеся в речи, поступках, мыслях и влияющие на формирование новой кармы; виджняна – шесть чувственных сознаваний или типов восприятий (сознавание слышимого, видимого, осязаемого, обоняемого, вкушаемого и ментального). Скандхи сочетаются в единую серию дхарм с помощью упаданы или привязанности к «я» и тем самым создают иллюзию индивида и условия для дальнейших рождений и смертей. Прекратить череду рождений и смертей можно только устранив приверженность «понимать всё в терминах «я», «моё» и научившись рассматривать свою психику как объективный процесс чередования дхарм». Для помощи в устранении приверженности была создана специальная система упражнений, к которой относилась медитация над 32 элементами тела, в ходе которой практикующий созерцает каждый элемент и говорит «это не я, это не моё, это не моё я, я не содержится в этом, это не содержится в я».

Буддизм концентрируется на сознании, психологии и освобождении. К прочим вопросам, не связанным с поиском освобождения и просветлением, буддизм, по выражению Торчинова, «относится весьма прохладно». Будда считал бесполезными вопросами метафизические вопросы вида «Вечна ли вселенная?» или «Существует ли Татхагата после смерти?» и отказывался отвечать на них, храня «благородное молчание».

Течения буддизма

На основе махаянских представлений буддизм часто делят на Хинаяну («Малую колесницу») и Махаяну («Великую колесницу»), отдельно от последней также часто выделяют Ваджраяну («Алмазную колесницу»). Хинаяна также может делиться на колесницу шравак и колесницу пратьекабудд, образуя таким способом вместе с Махаяной Три колесницы по другому принципу.

Обозначение термином «хинаяна» современной тхеравады оскорбляет последователей данной школы, по этой причине некоторая часть современных буддологов отказалась от использования слова «хинаяна» в своих трудах. Также от использования данного понятия отказались те последователи буддизма, представители которых прибыли на шестой буддийский собор, проводившийся в середине XX века, и заключили соглашение о неприменении термина для тхеравады. Ввиду того, что сами последователи хинаяны не относят себя к данной традиции, современные буддологи используют ряд нейтральных названий для обозначения данного немахаянского направления: «южный буддизм», «традиционный буддизм», «классический буддизм», «мейнстрим-буддизм», абхидхарма, никая, тхеравада. Таким образом, современный буддизм иногда делят на Махаяну («великую колесницу»), к которой относятся тибетские и дальневосточные школы, и Тхераваду («учение старейших») – единственную сохранившуюся школу никаи раннего буддизма.

Часть буддистов, особенно буддистов тхеравады, считающих себя приверженцами первоначального учения, а также первые буддологи рассматривают процесс развития буддизма как процесс деградации учения Будды. В то же время В. Г. Лысенко отмечает, что все буддийские направления и школы сохраняют основы учения, а распространение учения полностью согласуется с принципом упая каушалья, согласно которому «учение Будды не истина, а лишь инструмент обретения истины, которая выше всех учений». Будда пояснял это, сравнивая своё учение с плотом, который может перевезти нуждающихся через бурную реку, но после переправы он должен быть оставлен.

Весь период существования буддизма между колесницами продолжался процесс взаимопроникновения. Отчётливое разделение буддизма на колесницы началось в период распространения буддизма из Индии в другие страны и продолжилось после исчезновения буддизма в Индии.

Буддизм, распространённый среди некоторой части мирян и значительно отличающийся от буддизма, проповедуемого в монашеской среде, присутствием различных суеверий и добуддийских местных верований, носит название простонародного.

Течения, «включающие в себя элементы буддийского вероучения и практик», но не являющиеся частью традиционного буддизма, обозначают как необуддизм.

Хинаяна («Малая колесница») – колесница, последователи которой стремятся к личному освобождению. Называется «малой колесницей», поскольку способна привести к освобождению только самого последователя. Название было введено махаянскими школами для обозначения всех немахаянских направлений буддизма. Сами немахаянские школы отказывались относить себя к хинаяне и указывали на себя посредством самоназвания каждой школы в отдельности. Современные буддологи часто обозначают данные школы как «традиционный буддизм» или «южный буддизм».

Хинаяна разделяется на колесницы шравак (слушателей) и пратьекабудд, достигающих нирваны без поддержки сангхи. Южный буддизм содержал в себе, согласно современным исследованиям, от 23 до 30 школ, включая сохранившуюся школу тхеравады, а также такие школы, как сарвастивада (вайбхашика), саутрантака, ватсипутрия, самматия и др.

Тхеравада позиционирует себя как «единственную ортодоксальную трансляцию учения Будды» и видит свою задачу в борьбе с любыми нововведениями других школ и в критике малейших отхождений от собственных монашеских правил и интерпретаций образа жизни Будды. Современная тхеравада заявляет своё происхождение от вибхаджавады, существовавшей на Шри-Ланке. В другом значении под тхеравадой также имеют в виду направление стхавиравады, включавшее в себя 18 школ и сформировавшееся после начального разделения сангхи на стхавираваду и махасангхику. В настоящее время тхеравада получила распространение в Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Лаосе и Камбодже.

Также с хинаяной связана сохранившаяся школа Риссю, имевшая на 1992 год 50-60 тысяч последователей и более двадцати храмов. В то же время данная школа не является «чисто хинаянистской школой» из-за использования махаянской философии.

Хинаяна опирается на Палийский канон, священным языком хинаяны является пали. В школах вайбхашика и саутрантика, которые являлись основными школами, формировавшими философию хинаяны, важное место занимал текст буддийского философа Васубандху «Абхидхармакоша».

В хинаяне впервые возникла структура в виде сангхи из монахов, которая существует благодаря мирянам. Хинаяна также впервые начала строить ступы.

Хинаяна следовала буддийской космологии, которая делит бытие на несколько уровней. Земля, согласно данной космологии, являлась плоской, с возвышающейся в центре горой Сумеру. Согласно космологии, в сансаре существует три слоя бытия: «мир желаний» (кама-лока), где живёт большинство существ, «мир форм» (рупа-лока), где живут высшие боги, не имеющие «грубых чувственных желаний», и «мир не-форм» (арупа-лока), где живут «существа, полностью избавленные от чувственности». Данные миры также соотносятся с восемью стадиями дхьяны.

Хинаяна очень отрицательно относится к окружающей человека сансаре, считая её полной страданий, нечистот и непостоянства. Хинаяна считает, что самым эффективным методом достижения нирваны является медитация. Древняя хинаяна отводит психопрактике крайне значительную роль. Внешней же практике, состоящей в основном из почитания ступ, придавалось менее важное значение. Последователь хинаяны должен был постепенно совершенствовать внимательность, сосредоточенность и мудрость. В итоге хинаянист поочерёдно становится одной из «четырёх благородных личностей»: «вступившим в поток» (шротапанной), «тем, кто вернётся ещё один раз» (сакридагамином), «невозвращающимся» (анагамином) и «совершенным» (архатом). Достичь нирваны и стать архатом, согласно хинаяне и тхераваде, могут только буддийские монахи, при этом также необходимо большое количество перерождений. Миряне же должны улучшать свою карму путём совершения хороших действий с тем, чтобы в одной из следующих жизней стать монахом. Наивысшим же достижением мирянина без становления монахом может быть лишь «попадание на небеса».

Учение хинаяны включает в себя все раннебуддийские элементы: три драгоценности, доктрину анатмавады о «не-я», Четыре благородные истины, учение о причинно-зависимом происхождении и другие элементы. Дополнительно хинаяна формирует учение о дхармах или «элементарных частицах психофизического опыта», комбинации которых, согласно хинаяне, и формируют всю реальность. Всего в хинаяне существует 75 видов дхарм, относящихся к одной из пяти скандх или пяти составляющих, из которых создаётся личность. Хинаянист может с помощью особых практик реализовать в себе праджню, позволяющую различать поток дхарм.

В процессе развития хинаяна не соглашалась с позицией махаяны и спорила с ней, но постепенно она вобрала в себя «ряд махаянских идей». Большинство западных буддологов до начала 1930-х годов считали хинаяну «истинным буддизмом», а махаяну искажённым вариантом, но после изучения текстов махаяны буддологи пересмотрели свою точку зрения.

Махаяна.

В начале нашей эры махаяной стали обозначать новое буддийское учение, идейно противостоящее хинаяне. Существует несколько версий происхождения махаяны. Ранние версии происхождения из мирян и происхождения из школы махасангхика в настоящее время считаются опровергнутыми. Продолжает существовать версия происхождения махаяны из мест почитания и хранения сутр и версия происхождения от части буддистов-аскетов, выбравших жизнь в лесу. В последнее время появилась версия о «текстовом движении», связанная с распространением махаянских сутр и практиками их копирования, запоминания и декламирования.

Согласно одной из версий, махаяна окончательно сформировалась на юге Индии, согласно другой, на северо-западе Индии. В дальнейшем махаяна активно распространяется в период правления царей Кушана (нач. I века - сер. III века). На Четвёртом буддийском соборе, организованном царём Канишкой I, происходит узаконивание махаянских доктрин. С VI века махаяна активно распространяется в Тибете, Китае, Японии и постепенно прекращает своё существование в Индии. В настоящее время многие буддисты махаяны живут на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, также значительное их число проживает на Западе.

Главными «опорами» махаянской традиции являются праджня (интуитивная мудрость) и каруна или сострадание. С помощью каруны и искусных средств или упай реализуется учение о бодхичитте, подразумевающее стремление к собственному пробуждению «на благо всех живых существ». Спасение всех без исключения живых существ подразумевает безграничную любовь и сострадание к ним или махакаруну, что воплощается в бодхисаттве – существе, который дал обет отказаться от индивидуального достижения нирваны до тех пор, пока он не поможет всем существам освободиться от страданий. Бодхисаттва идёт путём шести парамит, особое место среди которых занимает праджня-парамита. Сутры праджняпарамиты, описывающие последнюю «запредельную мудрость», указывают на пустоту и бессущностность всех явлений реальности или дхарм. Весь существующий мир, согласно праджняпарамите, является Дхармой или буддовостью, а то, что «человек различает в нём, и многое другое является иллюзией (майей)». Таким образом, сансара или «мир различений» характеризуется как сновидение ] .